|

|

|

Resonanzen zum Jahreswechsel

„Einerseits hat man in diesen Tagen ein Gefühl des Stillstands – und andererseits scheint sich unter der Decke viel zu verändern“, schrieb vor kurzem eine Kollegin. Und ein anderer meinte, er fühle sich viel öfter herausgefordert, sich in den aktuellen Konflikten zu positionieren, vom Impfen bis zum Verhältnis zu Russland. An der Weihnachtspost ist mir aufgefallen, wie viele von uns die ruhigen Tage genutzt haben, um den Wandel zu verstehen, den wir gerade erleben. Die Karten, Briefe und Mails berichten von Verletzlichkeit und Ungewissheit. Oft geht es auch um die Frage, was wohl noch auf uns zukommt. Im Umgang mit Zukunft spricht das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD von einem futuristischen und einem adventlichen Aspekt. „Der futuristische Aspekt sagt uns, dass wir für die Zukunft, die wir uns wünschen, die uns ein gutes, nachhaltiges und gerechtes Zusammenleben auf unserem Planeten bieten soll, selbst arbeiten müssen. […] Wir sind aber in unserem Verhältnis zur Zukunft auch durch den adventlichen Aspekt bestimmt, dass die Zukunft auf uns zukommt. Das verbinden wir im christlichen Glauben mit der göttlichen Verheißung, dass uns mit und in der Zukunft auch Gott selbst entgegen kommt“, schreibt Direktor Georg Lämmlin in seinem Weihnachtsgruß.

Der Philosoph Hartmut Rosa spricht von Resonanzerfahrungen: „Das Universum ist nicht leer und stumm“, sagt er in einem Interview in der Dezember/Januar-Ausgabe des Philosophie-Magazins, „es klingt, es ruft mich, es antwortet mir. Ich fühle mich angerufen, gemeint, angesprochen. Und zugleich kenne ich diese Lebensphasen, in denen ich keinen Boden mehr unter den Füßen hatte – Momente tiefer Irritation und Entfremdung. Ohne Entfremdungserfahrungen entwickelt man keine individuellen Resonanzachsen: Was spricht eigentlich zu mir? Auf welcher Frequenz bin ich empfänglich?“ Um etwas zu empfangen, brauchen wir Phasen, in denen die Welt still wird. Zeiten, in denen wir nicht mehr mit ihr zurechtkommen, sagt Rosa – und ich finde, diese Formulierung ist nur scheinbar paradox. In meiner Adventsrede zum Beginn des „Jahres des Glaubens“ in Köln bin ich seinen Gedanken noch weiter nachgegangen: Manche haben den Lockdown so erlebt, erleben die Pandemie noch immer so. Gewohnte Routinen fallen aus. Rituale verändern sich – auch Weihnachten. Gerade das, schreiben viele, lässt uns die Welt neu wahrnehmen, schafft neue, intensivere Erfahrungen. Auch in meinem eigenen Leben spüre ich den Wandel. Die Jahreslosung lädt ein, mich offen zu halten für den kommenden Gott, mich einzulassen auf die Verheißungen, die Mut zur Zukunft machen: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ „Vertrauen kann man nicht trainieren, aber man kann es zulassen“, heißt es in der Titelgeschichte des Psychologie-heute-Hefts vom Dezember „Gelassen durch ungewisse Zeiten“. Vertrauen zulassen, das heißt auch, sich einmal wieder einzulassen auf die Geschichten und Bilder der Evangelien – von Tischgemeinschaften, Krankenheilungen, Kindersegnungen. Da wird niemand abgewiesen.

Wie geht Verbundenheit in Konflikten?

Wie viele andere auch kann ich die Zusage der Jahreslosung nicht hören, ohne an die Geflüchteten vor den Grenzen Europas zu denken, zum Beispiel an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Europa jedenfalls weist Menschen ab – zum Teil mit Verweis auf die Bestimmungen des Asylrechts. Zum Teil aber auch mit Pushbacks (Unwort des Jahres!). Ich sehe mit Schrecken nach Ost- und Ostmitteleuropa – nach Polen und Belarus, nach Tadschikistan und in die Ukraine. Nicht wenige fürchten einen neuen Krieg in Europa – dabei vergessen wir leicht, dass in der Ostukraine längst Krieg ist. 14.000 Menschen sind dort seit dem russischen Einmarsch 2014 umgekommen.

Das scheint noch immer weit weg zu sein, wir wollten lange nicht hinsehen. Und doch sind uns diese Länder – anders als in Zeiten des „eisernen Vorhangs“, längst nähergekommen. Die Autorin Natascha Wodin erzählt in ihrem Buch „Nastjas Tränen“ von einer ukrainischen Haushaltshilfe in Berlin – einer von vielen – und noch einmal von ihrer ukrainischen Mutter, die nach dem Krieg als Displaced Person hier blieb. Die Geschichte macht deutlich, wie wir historisch mit diesem Land und mit allen Ländern der ehemaligen Sowjetunion verbunden sind – mit der Ukraine nicht zuletzt durch die deutsche Besatzung, die Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung und die Verschleppung unzähliger Zwangsarbeiter*innen im Zweiten Weltkrieg. Wodin beschreibt aber auch, wie viel Osteuropa in Berlin lebendig ist. Doch zumeist sind dies noch Parallelgesellschaften, Parallelgeschichten. Über familiäre und ökonomische Verbindungen erzählt in ganz anderer Weise die finnische Autorin Sofi Oksanen in ihrem Buch „Hundepark“, in dem es um eine ukrainische Leihmutter und die ökonomische Ausbeutung der Ukraine und ihrer Menschen geht. Niemand hat die Situation nach dem Zerfall der UdSSR so gut beschrieben wie die belarussische Autorin Swetlana Alexijewitsch, die sehr engagiert im Widerstand gegen Lukaschenko war. Die Situation der Schriftsteller*innen in Belarus ist erschreckend. Inzwischen halten russische und belarussische Soldaten gemeinsam Übungen an der Grenze zur Ukraine ab.

Ich erinnere mich, mit wie viel Neugier wir nach 1989 in die Länder Ostmitteleuropas und Osteuropas gereist sind – und mit wie viel Begeisterung wir eingetaucht sind in die Veränderungsprozesse in Warschau und Prag, in Budapest und in den Nachfolgeländern des ehemaligen Jugoslawien. Mir fällt nun auf, dass wir heute dazu neigen, mit einem Defizitblick in diese Länder zu blicken. Dabei gibt es hier so viel zu entdecken. Ich hoffe, dass wir im Sommer in eine der diesjährigen Kulturhauptstädte Europas fahren können – am liebsten in das heute serbische Novi Sad. „Brücken bauen, wo Feinde kämpften“ ist dort das Motto. In einem kurzen Film zeigte das Heute Journal, wie ein Künstler dort aus vom Kosovokrieg verbliebenen Waffen Musikinstrumente baut. Schwerter zu Pflugscharen.

Care. Eine Frage von Bewusstsein – und von Geld

Und noch etwas fand sich in meiner Weihnachtspost: eine Karte, die anleitet, den „Mental load“ wahrzunehmen, der die „Caregivers“ auch und gerade an Weihnachten fest im Griff hat. Mental load@christmas ist eine illustrierte To-do-Liste von „Deko organisieren“ bis „Familienstimmung balancieren“. Es handelt sich um eine Sonderedition zum Thema Mental Load. Eine Liste all der Dinge, die im Alltag zu erledigen sind, finden Sie hier. Mir gefällt die Idee, diese Aufgaben, die niemand sieht und die traditionell bei den Frauen „landen“ – oder die Frauen sich selbst nehmen – einmal aufzulisten und sichtbar zu machen. Sorgearbeit in all ihren Varianten wird damit transparent und teilbar – und darauf kommt es an. Der Equal-Care-Day ist übrigens dieses Jahr am 29. Februar. Der Equal-Pay-Day am 7. März. Zum Frauensonntag an Laetare am 27. März hat das Gleichstellungsreferat der Evangelischen Landeskirche Bayern ein inspirierendes Heft herausgegeben, an dem ich mitarbeiten durfte. Und vom 8. bis 10. März findet im Pastoralkolleg Niedersachsen, Loccum, eine Tagung zum Thema Caring Communities statt, bei der ich wie viele andere aus dem Netzwerk Gemeinwesen- und Quartiersarbeit referiere. Sorge und Gemeinschaft, um die es mir auch in meinem Buch „Die Neuentdeckung der Gemeinschaft“ geht, bleiben ein zentrales Thema in vielen Landeskirchen. So findet am 7. Mai in Rastatt eine Tagung zum Thema „Sorgende Gemeinde werden“ statt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Vorhaben der neuen Koalition, rechtlich abgesicherte „Verantwortungsgemeinschaften“ zu ermöglichen, gerade für Ältere, für Seniorenwohngemeinschaften, aber auch für das Miteinander der Generationen beispielsweise bei „Leihomas“ und „Leihopas“ eine große Chance darstellt. Wahlfamilien bekommen damit ihren Platz in unserem Familienrecht. Kreative Ideen für das Segenshandeln der Kirche neben der Trauung sind längst an vielen Stellen ausprobiert worden!

Ich bin noch immer begeistert von der Arbeit des Seniorenrats in Eglisau, der „Oasenstadt“, wie es im Tourismusprospekt heißt, im Zürcher Unterland. Schauen Sie doch mal auf der Website, was dort engagierte Ältere in Zusammenarbeit mit der Stadt in Szene gesetzt haben! Auch in Niedersachsen wird einiges auf die Beine gestellt. Schon die Fotos auf der Seite der Ideenwerkstatt Dorfzukunft in Flegessen, Hasperde und Klein Süntel vermitteln einen Eindruck davon, was in den ländlichen Regionen möglich ist, wenn die Menschen zusammenfinden. Kein Wunder, dass die Ideenwerkstatt bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. In einem aktuellen Projekt der Diakonie können sich Dörfer bewerben, um für ihre Projekte des Kennenlernens Unterstützung zu erhalten.

Pflege und Corona

Der Deutsche Ethikrat hat im Dezember eine Empfehlung für die Ausweitung der Impfpflicht veröffentlicht, wobei seine sehr differenzierte Stellungnahme auch die Gründe aufführt, mit der sich sieben der zwanzig Mitglieder des Rats allein für eine Impfpflicht für vulnerable Gruppen ausgesprochen haben. Auch die katholische Deutsche Bischofskonferenz und viele evangelische Landeskirchen haben sich zum Thema Impfen geäußert (z. B. die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck. Noch ist nicht klar, ob eine gesetzliche Impfpflicht beschlossen wird – für alle Erwachsenen, stufenweise oder nur in bestimmten Einrichtungen. Für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen kommt sie mit dem 15. März – wobei es, wie die Sozialverbände melden, gerade wegen der Impfskeptiker*innen in den Gesundheitsberufen sinnvoll wäre, wenn es eine allgemeine Impfpflicht gäbe. Doch mich beschäftigt die Situation in der Pflege generell. Sie wird dramatischer, je länger die Pandemie dauert. Etwa 8.000 Pflegekräfte sind seit ihrem Beginn gegangen. 28 Prozent brechen ihre Ausbildung in der Pflege ab. Überlastung, Unterbesetzung, schwierige Arbeitsbedingungen, aber auch die mangelnde Anerkennung der Kompetenzen von Pflegenden sind die Gründe. Dies wurde beim Deutschen Pflegetag im Oktober auf den Punkt gebracht. Ich hoffe, dass die neue Bundesregierung nun endlich die Situation der Pflege verbessert. Und zwar über Bonuszahlungen hinaus: „Die Profession Pflege will nicht immer Brotkrumen in Form von Bonuszahlungen hingeworfen bekommen und Danke sagen müssen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Deutschen Pflegerats vom Januar. Und es ist so richtig, dass hier die Forderung nach einer angemessenen Bezahlung für diese so wichtige wie herausfordernde Arbeit wiederholt wird: Das Einstiegsgehalt für eine Pflegefachkraft bei einer vollen Stelle muss bei 4.000 Euro liegen.

Darüber hinaus muss vieles im Gesundheitssystem neu gedacht werden: die Krankenhausplanung, die Finanzierung der Langzeitpflege und auch die Organisation der ambulanten Pflege, für die wir neue Netzwerke brauchen. Dabei kann das alte Berufsbild der Gemeindeschwester inspirierend sein für eine sektorenübergreifende Versorgung.

Streiten und zusammenhalten: übers Impfen

Auf der Facebookseite der Gruppe „Wir sind die Pflege“ finde ich die erschöpfte Ankündigung der Admins, sie würden Posts zum Thema Impfen nicht mehr freigeben, weil so viele Eskalationen entstanden seien. Und dennoch: Der Dialog über das Impfen muss geführt werden – auch und gerade, wenn wir auf eine Impfpflicht zugehen. Unter dem Motto „Impfpflicht bedeutet Debattenpflicht“ hat der Bundespräsident am 12. Januar Impfbefürworter*innen und Impfskeptiker*innen zum Dialog eingeladen. Die allermeisten von uns haben Erfahrungen in diesem Dialog. Und wir wissen, wie anstrengend er sein kann. Doch vielleicht ist es besser, das Gespräch in Präsenz zu führen statt über Posts im Internet – und möglicherweise besteht in solchen Debatten auch eine Chance für Kirchengemeinden. Sicher lässt sich dabei von den Ethikcafés lernen, die in mehreren Einrichtungen der Langzeitpflege erprobt wurden, zum Beispiel mit Thomas Mäule in der Heimstiftung oder, initiiert von der Kasseler Bischöfin Beate Hofmann, die im Oktober zur Aufsichtsratsvorsitzenden des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung (EWDE) gewählt wurde, mit mit Pfarrerin Birgit Inerle in Kassel. Dort ist es gelungen, Bewohner*innen, Angehörige und Mitarbeitende zu diesen schwierigen Themen in ein konstruktives Gespräch zu bringen: über die jeweiligen Ängste und Werte und über gemeinsame Lösungsmöglichkeiten. Sicherlich sind es solche Gespräche, die verhindern, dass das Wir zerbricht. Denn inzwischen schwindet der anfangs so starke Zusammenhalt in der Krise, wie gerade eine neue Umfrage der Caritas ergab.

Einen guten Ausgangspunkt für solche Gespräche könnte auch die Studie „Lebensgefühl Corona“ bieten. Midi, die Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, hat untersucht, wie die Menschen mit nun schon fast zwei Jahren der Pandemie zurechtkommen und was ihnen dabei geholfen hat. Zum Einstieg können Sie selbst einen Test machen, um herauszufinden, was für eine Corona-Persona Sie sind: eher die Denkerin? Oder der Erschöpfte?

Termine

Das Thema Pflege beschäftigt mich auch weiterhin in meinen Seminaren und Vorträgen. Es ist mir wichtig, möglichst viele Seiten des Geschehens zu verstehen, denn Pflege – bis hin zur Begleitung der letzten Schritte im Hospiz – geht uns im Kern unseres Menschseins an. Als Gepflegte wie als Pflegende. Und als Gesellschaft, die in Zeiten des demografischen Wandels und von nicht mehr familienbezogenen Lebensformen Pflege sozial und menschlich organisieren muss. Die Termine und Themen der Veranstaltungen an vielen Orten finden Sie auf meiner Website. Gerade jetzt freue ich mich auf die digitale Jahrestagung der Malteser-Hospizarbeit am 27. Januar.

Zumutungen

Die Covid-19-Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung betreffen alle gesellschaftlichen Gruppen, zum Teil extrem. Einsamkeit wurde zu einem heimlichen Thema der Pandemie. Chronisch Kranke, Ältere, Menschen mit Behinderung und auch viele Singles blieben allein in ihren Wohnungen, konnten keinen Besuch empfangen und sahen ihre Freund*innen, Kinder und Enkel*innen nicht. Dass Ältere allein in den Heimen starben, wurde immer wieder diskutiert. Dass dabei viele die Schutzmaßnahmen auch als eine Art der Bevormundung – und letztlich als Rollback in den Alternsbildern – erlebten, dass zahlreiche, zu großen Teilen ja alleinlebende alte Menschen in der Isolation krank wurden, ging dabei schnell unter. Was aber ebenfalls kaum öffentlich debattiert wurde: Vor allem die jungen Alten fehlten! Bei der Betreuung der Enkelkinder in Zeiten des Homeschoolings, als Ehrenamtliche bei den Tafeln für immer mehr Bedürftige, in der Hausaufgabenhilfe, als Sprachhelfer*innen für junge Migrant*innen, als Hospizbegleiter*innen, als Leihomas und -opas.1 In welchem Maße die Zivilgesellschaft vom Engagement der Älteren lebt, war vielen nicht bewusst.

Während sich plötzlich alles um die „Systemrelevanten“ drehte – neuerdings reden wir von kritischer Infrastruktur –, wurden diejenigen, die noch oder wieder auf Hilfe angewiesen sind, an den Rand gedrängt. Die Tatsache, dass vor allem die Kinder und Jugendlichen und die Alten in der Krise oft vergessen wurden, lässt nachdenklich werden. Eine an der Uniklinik Essen initiierte Umfrage kam zu der Einschätzung, dass im Frühjahr 2021 rund 500 Jugendliche versucht hatten, sich das Leben zu nehmen; die Nachfrage nach Therapieplätzen lässt sich bundesweit nicht mehr bedienen. So wurden im Juni 2021 37 Prozent mehr kinder- und jugendpsychiatrische Leistungen in Anspruch genommen als zwei Jahre zuvor. Vielleicht lohnt es sich, noch einmal über den Begriff der Vulnerabilität nachzudenken, der jetzt so häufig genutzt wird: Während die Älteren als vulnerable Gruppe gelten, weil das Virus sie körperlich meist viel stärker trifft, werden ihre Resilienzerfahrungen oft unterschätzt. Bei Kindern und Jugendlichen ist es umgekehrt: Körperlich sind sie weniger gefährdet, aber seelisch noch sehr verletzlich. Der Vorstoß einiger Politiker*innen wie Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die Schulen als kritische Infrastruktur zu werten, so dass entsprechend dort beispielsweise genügend Tests vorgehalten würden, erscheint mir daher sehr richtig

Die Bibel rückt sie immer wieder ins Zentrum: die Anfänger*innen, die Zerbrechlichen und Angewiesenen. Wenn der Prophet Sacharja (8,5) von der neuen Stadt Gottes spricht, dann ist sein zentrales Bild dafür das Miteinander der Generationen auf den Plätzen: „Es sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und Frauen, jeder mit seinem Stock in der Hand vor hohem Alter, und die Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen, die dort spielen.“ Darum ging es bei der Tagung „Eure Alten werden Träume haben“ am 15. Oktober in Stuttgart, die vielfältige Ideen und Anregungen bot. (Die Vorträge des Gerontologen Andreas Kruse und mir können Sie hier nacherleben.)

Ja, im Alter werden wir körperlich instabiler. Vieles müssen wir loslassen, aber manches erleben wir intensiver. Der Soziologe Harald Welzer sieht darin viele Vorteile, wenn er beobachtet, wie wir mit unserem Rackern und Schaffen doch „die Begrenztzeit der Erde verbissen ignorier[en].“ „Nachruf auf mich selbst“ hat er sein neues Buch genannt, in dem er wissenschaftliche Befunde, psychologische Einsichten und persönliche Geschichten zusammenführt, um dem Aufhören nachzugehen – persönlich nach seinem Herzinfarkt, aber eben auch gesellschaftlich. Wegkommen vom Wachstumszwang und der Zerstörung der Natur, achtsam mit Ressourcen umgehen, sich einlassen auf ein anderes Wirtschaften, darum geht es.

Auch sexuelle Gewalt ist eine Form der Zerstörung. Die Verletzungen, die dabei angerichtet werden, sind zumeist nicht sichtbar. Doch sie können einen Menschen fürs ganze Leben verstören. Es ist gut, dass das Thema endlich offensiv angegangen wird – in den Medien, der Polizeiarbeit und auch in unseren Kirchengemeinden. Im letzten Jahr stand es im Mittelpunkt der EKD-Synode, die wieder digital durchgeführt werden musste. Mich selbst hat es in Sendungen im Deutschlandfunk beschäftigt: im September mit eigenen Gemeindeerfahrungen und im November mit einem Rückblick auf die Synode. Das Hilfeportal Missbrauch des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs beim Bundesfamilienministerium soll niedrigschwellig Hilfe und Information bieten. Den Erfahrungen von Missbrauchsopfern gibt nun ein neues Onlineportal Raum: Geschichten, die zählen.

Der Umgang der Kirchen mit dem Thema Missbrauch, aber auch der zunehmende damit einhergehende Mitgliederverlust (möglicherweise wird der Anteil an kirchlich Gebundenen in diesem Jahr zum ersten Mal unter 50 Prozent fallen) führen zu Erschütterungen und Verunsicherungen. Der Veränderungsbedarf ist unübersehbar. Sicherlich wird durch Corona einmal mehr deutlich, dass die Ressourcen den Erwartungen und den aktuellen Herausforderungen nicht mehr entsprechen. Über die Spardiskussionen hinaus wird nun über Kirchenbilder und die Rolle der Kirchen in der Gesellschaft debattiert. Fundamental erscheint mir hier der Beitrag von Isolde Karle. „Die Menschen sind heute weniger kirchlich, aber offen für die existentiellen Fragen der Religion, für die Frage, wie wir mit Endlichkeit und Sterblichkeit umgehen und nicht zuletzt auch für die große Frage nach Gott“, schreibt sie. Hier sind die Kirchen gefordert. „Leben gelingt nur in der Hingabe“ nennt Karle ihren so herausfordernden wie stärkenden Text. Eben, die Zeiten fordern grundlegende Überlegungen über unsere Kirchen und ihre Rolle in der Gesellschaft heraus. Auch Ellen Ueberschär, frühere Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages und noch bis März Covorstand der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung, hat einen lesenswerten Artikel in Zeitzeichen geschrieben. Spannend sind auch das Positionspapier „E.K.I.R. 2030“ der rheinischen Kirche, das dort auf der Landessynode diskutiert wird, sowie die Ergebnisse des Düsseldorfer Bürgergutachtens, „Glaube in der Stadt“.

Bei der EKD-Synode im Oktober wurde auch ein neuer Rat gewählt. Die neue Vorsitzende, Annette Kurschus, hat sich seitdem mit einem neuen, eher seelsorglichen Ton zu Wort gemeldet, auch zum Thema Impfpflicht. Ihre Stellvertreterin, Kirsten Fehrs, ist weiterhin bei der Aufarbeitung der sexuellen Gewalt in der Kirche engagiert. Zusammen mit Anna-Nicole Heinrich bilden sie nun ein viel beachtetes „Triumfeminat“ an der Spitze der EKD. Hier ein lesenswerter Kommentar dazu von Reinhard Bingener. In der aktuellen Brigitte wird Anna-Nicole Heinrich unter „Stunde der Frauen“ porträtiert.

________________

1 Die Onlinegesprächsreihe „Oma trotzt Corona“, die ich mit meiner Agentur Seele und Sorge veranstaltete, bot ein Forum, um die Vielstimmigkeit der Reaktionen auf die Pandemie auszuloten und auch kreative Ansätze zu diskutieren (vgl. https://www.seele-und-sorge.de/?page_id=5293; die Protokolle zu den einzelnen Treffen fassen die Vielfalt der Anliegen und der Lösungsansätze zusammen; sie sind rechts im Menü verlinkt).

Besondere Orte |

Während unseres kurzen Bodenseeurlaubs haben wir das Frauenmuseum in Hittisau entdeckt, wo es gerade eine Ausstellung zum Thema „Geburtskultur“ gab, die uns zutiefst beeindruckt hat. Aber auch sonst ist das Museum einen Abstecher wert, schon allein wegen der Lage mitten in der Berglandschaft.

Lokale Tagungen dagegen fallen ja weiterhin oft aus, Videokonferenzen sind zur Normalität geworden. Dennoch hatte ich die Chance, zwei neue Veranstaltungsorte kennenzulernen, die ich empfehlen möchte:

Das Tagungshotel am Schlossberg im Mutterhaus der Diakonieschwesternschaft Herrenberg habe ich bei einer Debora-Tagung für Führungskräfte in der Diakonie Württemberg kennengelernt: ein wunderbares Beispiel für Angebote moderner Technik im Verbund mit einer Wertschätzung der Tradition. Nehmen Sie sich genug Zeit, wenn Sie dorthin reisen, denn es gibt vieles von dort aus zu entdecken, unter anderem die hübsche Stadt Calw, die auch Hermann Hesses Geburtsstadt ist. Das Hermann-Hesse-Museum ist allerdings noch bis zum nächsten Frühjahr für eine grundlegende Sanierung geschlossen.

Empfehlen möchte ich auch das Johanniterhotel in Butzbach, wo ich zu einem Pastoralkolleg zum Thema „Übergang in den Ruhestand“ beitragen konnte. Das Haus hat große Kapazitäten an Gruppenräumen und Zimmern, eine gute Küche und freundlichen Service. Und nicht zuletzt gibt die Lage im Grünen wunderbare Gelegenheiten für den Austausch bei Spaziergängen.

Das neu errichtete Romantik-Museum in Frankfurt ist von dort nicht weit. Es ist inspirierend, sich klarzumachen, wie groß und vielfältig das Netzwerk von Schriftsteller*innen und Künstler*innen in dieser Zeit war. Schauen Sie sich doch auch einfach mal auf der sehr ansprechenden Website des Museums um.

Vor 225 Jahren wurde Annette von Droste-Hülshoff geboren – auch sie eine Romantikerin –, deren Leben wir in Meersburg am Bodensee studieren konnten. Begleitet hat uns dabei Barbara Beuys‘ Buch „Blamieren mag ich mich nicht“ von 1999, das anlässlich des Jubiläums in einer Neuauflage erschienen ist. Die spannende Ausstellung im „Fürstenhäusle“ lässt die Besucher*innen an Lebensstationen und Reflexionen teilhaben. Droste-Hülshoffs Gedichtzyklus „Geistliches Jahr“ ist aber auch eine theologische Entdeckung, wie Ottmar Fuchs in seinem Buch „Subkutane Revolte“ darstellt.

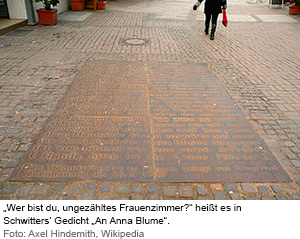

Auch in Hannover habe ich neue Entdeckungen gemacht. Es lohnt sich, im Sprengelmuseum die Schwitters-Räume anzusehen, durch den rekonstruierten Merzbau zu gehen (das Original wurde bei einem Bombenangriff auf Hannover zerstört) und die ungezählten Texte im Schwitters-Archiv zu entdecken. Ich gebe zu, ich musste mit der Nase darauf gestoßen werden: durch den Künstlerroman „Schwitters“ von Ulrike Draesner, der letztes Jahr erschien. Sprachlich virtuos, mit Sensibilität für den Wechsel zwischen Deutsch und Englisch (Schwitters floh als „entarteter Künstler“ zunächst nach Norwegen, dann nach England ins Exil), beschreibt Ulrike Draesner das kreative Leben des Dadaisten. Bis die momentan leider für Brandschutzmaßnahmen geschlossene Ausstellung wieder geöffnet ist, empfehle ich Besucher*innen und Einwohner*innen von Hannover das Bodenrelief mit Schwitters‘ Gedicht „An Anna Blume“, das der Bildhauer Siegfried Neuenhausen „den Hannoveranern zu Füßen gelegt“ hat: in der Knochenhauerstraße bei der Marktkirche. Und noch an vielen anderen Stellen in der Stadt stößt man auf überraschende Schwitters-Momente.

Leben neu entdecken …

„7 Wochen ohne Stillstand“ verheißt die Fastenaktion in diesem Jahr – und spricht damit das Gefühl an, von dem meine Weihnachtspost handelte: mitten im Wandel auf der Stelle zu treten. Doch das Motto lädt auch ein, wahrzunehmen, was sich doch bewegt, wenn wir uns nur auf den Weg machen und: üben!

Mit Blick auf meinen Kalender erhoffe ich mir ein Jahr mit neuen Freiräumen und Entdeckungen: nach vielen – oft digitalen – Vortrags- und Seminarterminen im letzten freue ich mich darauf, die Arbeit an meinem Romanprojekt „Aber die Liebe“ wieder aufzunehmen – das passt zum anstehenden Übergang in ein neues Lebensjahrzehnt! –, eine weitere Coaching-Fortbildung anzugehen und auf der Documenta und der Biennale in Venedig neue Anregungen zu bekommen. 2022 ist ein Jahr der Kunst!

Bücher von Freund*innen |

|

„Unser Tun will reden, unser Wort arbeiten“. Ein soeben erschienenes Ökumenisches Kompendium reflektiert die aktuellen diakonischen Herausforderungen. Dabei werden auch jüdische und islamische Hilfepraxen vorgestellt. Das Buch enthält u. a. einen Artikel von Beate Hofmann und mir zu „Spiritualität und Sorge“. | |

|

Christian Hennecke stellt in seinem Buch das gesamte Machtgefüge der Kirche in Frage. Sein Grundansatz der Demokratisierung hat mir Anregungen für meine Vorträge und Seminare unter anderem im Erzbistum Köln gegeben. | |

|

Kinder der Ungleichheit handelt vom Erleben der Kinder und es handelt von unserer Gesellschaft und ihrer Zukunft. Und es macht bewusst, was auf dem Spiel steht, wenn Politik nicht endlich auf allen Ebenen mehr für Chancengleichheit tut. Meine Rezension erscheint im nächsten Jahrbuch Mission. | |

|

Im Alter noch unentdeckte Potenziale zu entfalten, dieses Thema beschäftigt mich selbst in meiner Arbeit wie in meiner eigenen Biografie. Die von Ute Catrin Bührer vorgestellten Mentoringkonzepte erscheinen mir hier als sehr produktiv. | |

|

Christine Globig ist eine der noch immer (zu) wenigen Theolog*innen, die sich mit dem Thema Care beschäftigen. „Relationen der Abhängigkeit ethisch stärker zu gewichten, Leitvorstellungen wie Autonomie und Reziprozität zu überdenken und Fürsorge als ethisches Proprium zu begreifen“ – das sind in meinen Augen ganz wichtige Impulse auch für das Nachdenken und Handeln im Bereich Pflege. | |

|

Die Textsammlung von Barbara Hedtmann und Manuela Frölich zu Biografiearbeit und Spiritualität finde ich inspirierend für mein eigenes Nachdenken über Biografiearbeit im Übergang zum dritten Jahrzehnt und nicht zuletzt auch in der Coronakrise, beispielsweise mit „Oma trotzt Corona“. | |

Angesichts von Krankheit und Sterben stoßen viele Menschen auf spirituelle Fragen. Das prägt auch die Arbeit in Krankenhäusern und in der Langzeitpflege. Doris Wierzbickis Buch liefert hier sehr hilfreiche Praxisbeispiele und Erfahrungen. Ich habe die Freude, mit Doris Wierzbicki im Beirat von ISCO – Innovating the Spirit of Care, einem Linzer Innovations- und Ethikinstitut der Diakonie, zusammenzuarbeiten und dabei nicht zuletzt von ihrer Arbeit im dortigen Krankenhaus der Diakonie zu hören.

Der von Simon Hofstetter herausgegebene Band macht sehr plastisch, was für ein großes Potenzial in dem Engagement der Diakonie für Sorgende Gemeinschaften steckt. Ich konnte mich mit dem Beitrag „Niemand stirbt für sich allein“ daran beteiligen.

Sie kann wohltuend sein, aber sie kann sich auch anfühlen wie Frost: die Einsamkeit. Schon die Erkundung dieses Kontinents in dem schönen Buch von Ulrich Lilie und Johann Hinrich Claussen kann wohltun. Und im letzten Kapitel enthält der Atlas der Einsamkeiten auch „Wege und Orte der Befreiung“.

Auch ich habe im letzten Jahr viel geschrieben. Vielleicht hat auch das mit der Pandemie zu tun – nicht nur, weil in Zeiten von weniger realen Begegnungen mehr Zeit zum Schreiben blieb, sondern weil die Situation uns herausfordert, über die alten Themen neu nachzudenken. Trotzdem wird mir im Rückblick ein bisschen schwindlig und ich hoffe, 2022 wieder mehr Erfahrungen mit allen Sinnen machen zu können. Hier aber noch die Liste meiner Artikel und Buchbeiträge, die ich neben dem Buch zur Gemeinschaft verfasst habe. Gott jedenfalls, davon bin ich überzeugt, will uns herauslocken zu neuen Begegnungen und Entdeckungen. Deshalb zum Schluss noch ein Gedicht von Kurt Marti, der in diesem Jahr hundert geworden wäre:

Denn nie solipsistisch,

nie autokratisch

lebt die gesellige Gottheit,

sondern in

immer noch anderem

Du-, Ich- und Wir-Sein,

ewig aber Sich treu,

voller Sorge,

voll Leidenschaft

werbend um Ihre Geschöpfe.

Kurt Marti

Aus: Kurt Marti (1921–2017), Die gesellige Gottheit. Ein Diskurs, Stuttgart, Radius, 1989, S. 77. Übrigens ist das Dezemberheft der Pastoraltheologie Kurt Marti gewidmet.

______

Ich grüße Sie sehr herzlich und wünsche Ihnen viele Inspirationen auf dem Weg ins neue Jahr!

Ihre Cornelia Coenen-Marx

Seele und Sorge GBR

Impulse – Workshops – Beratung