Für den Start ins neue Jahr: Freiheit und Sich-Anvertrauen

In den Schreibwarenläden und Buchhandlungen, aber auch auf Facebook und Instragram fällt mir seit ein paar Jahren ein ganz neues Angebot von Kalendern auf. Nicht nur setzen zahlreiche ausgefallene und oft wunderschöne Papierversionen einen echten Kontrapunkt gegen die digitalen Terminplaner – es gibt auch ein neues Konzept von Kalender. Das sogenannte Bullet Journal ist eine Mischung aus Selbstcoaching, Achtsamkeitstraining und Planungsinstrument. Die Grundidee ist, dass man die Seiten selbst gestaltet, so dass nicht nur Termine in das Heft hineinfinden, sondern auch wichtige Anliegen und Ziele, Gedanken und Fragen. Natürlich ist auch schon wieder eine breite Produktpalette daraus entstanden. Und eine „Philosophie“: „Wir müssen nach innen schauen, um vorwärts zu kommen“, sagt Ryder Carrol, der diesen Kalendertyp erfunden haben will. Beim Beschriften in der Zeit „zwischen den Jahren“ fiel mir auf, dass mein Kalender, den ich neben Outlook zum nachdenklichen Vorausschauen nutze, sogar eine Seite Raum für ein Mantra hat. Dahin habe ich jetzt die Jahreslosung 2020 geschrieben: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben.“ (Mk 9,24) Die westfälische Präses Annette Kurschus hat in ihrer

Neujahrspredigt in Dresden sehr schön über den Mut gesprochen, der in diesem Satz steckt: über den Mut, sich Gott anzuvertrauen. Und so gehalten ins Offene zu gehen.

Das Physische im Miteinander

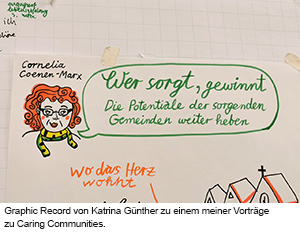

Aus meiner Sicht gehört beides zusammen: eine größere Freiheit und Selbstbestimmung im Umgang mit der eigenen Zeit und den eigenen Energien – und der Mut, die eigenen Grenzen anzuerkennen und sich anzuvertrauen. Dass nun das Physische in manchen Bereichen das Digitale wieder abzulösen scheint, das lässt diesen Zusammenhang besonders spürbar werden. Wenn Besprechungen im Stehen und Gehen stattfinden, wenn Firmen Küchen bauen zum gemeinsamen Kochen, wenn Tischgemeinschaften in unterschiedlichsten Gruppen zum regelmäßigen Ritual werden oder wenn Ergebnisse von Workshops in individuellen Zeichnungen statt in abstrakten Begriffen festgehalten werden („Graphic Recording“), dann eröffnen sich damit Gelegenheiten, wo wir nicht nur gemeinsam Aufgaben abarbeiten, sondern als ganze Personen sichtbar werden, einander wahrnehmen und uns einander auch zumuten können.

Aus meiner Sicht gehört beides zusammen: eine größere Freiheit und Selbstbestimmung im Umgang mit der eigenen Zeit und den eigenen Energien – und der Mut, die eigenen Grenzen anzuerkennen und sich anzuvertrauen. Dass nun das Physische in manchen Bereichen das Digitale wieder abzulösen scheint, das lässt diesen Zusammenhang besonders spürbar werden. Wenn Besprechungen im Stehen und Gehen stattfinden, wenn Firmen Küchen bauen zum gemeinsamen Kochen, wenn Tischgemeinschaften in unterschiedlichsten Gruppen zum regelmäßigen Ritual werden oder wenn Ergebnisse von Workshops in individuellen Zeichnungen statt in abstrakten Begriffen festgehalten werden („Graphic Recording“), dann eröffnen sich damit Gelegenheiten, wo wir nicht nur gemeinsam Aufgaben abarbeiten, sondern als ganze Personen sichtbar werden, einander wahrnehmen und uns einander auch zumuten können.

In ihrem Buch „Fit for New Work“ zeichnen Christiane Brandes-Visbeck und Susanne Thielecke zwei organisationelle Trends: „Fluide Unternehmen“ – vor allem im technischen Bereich –, deren Geschäftsmodelle ebenso wie ihre Mitarbeiterstrukturen grenzenlos sind und auch schier grenzenlose Möglichkeiten der Flexibilität verheißen. Und daneben die „Caring Companies“ vor allem in den Unternehmen der Sozialwirtschaft. Denn die haben es immer mit den physischen Phänomenen zu tun: mit Körpern, Räumen, Berührungen. Ihre Fluidität hat deshalb Grenzen. Gleichwohl arbeiten auch Pflegedienste seit Jahren mit Zeitarbeit, Projektmitarbeitenden, Freelancern – und kommen damit zunehmend an die Grenze der Instabilität. Deshalb sind Begriffe und Ideen wie „Kümmerer“ oder „Caring Communities“ en vogue. Immer deutlicher wird: Nicht nur die Kunden, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen gesunde Verpflegung, Unterstützung bei der Kinder- und Elternbetreuung, eine attraktive Umgebung, gemeinsame Rituale und Bildungsangebote, die ein Team zusammenschweißen. Der Vorteil für die Unternehmen: eine geringe Fluktuation und eine hohe Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit der Mitarbeitenden.

Die Entwicklung einer neuen Sozialkultur in Zeiten der Digitalisierung lebt von Kommunikation. „Während der Sachbezug durch das jeweilige Fachwissen, das ‚Technische‘ und ‚Fachliche‘ der Arbeit […] bestimmt [ist], erfordern die heutigen Anforderungen der Arbeitswelt wie auch der aktuelle Bezug auf den Nächsten in hohem Maße neue Elemente einer kommunikativen Arbeitsmoral, zu denen u. a. die Bereitschaft zur Kooperation, eine Verantwortungs- und Entscheidungswilligkeit, die Offenheit für neue Problemkonstellationen sowie die Bereitschaft, kreative Lösungen zu erarbeiten, gehören“, heißt es in der EKD-Denkschrift „Zwischen Solidarität und Selbstbestimmung“. Statt um starre Regeln geht es also um Flexibilität und individuelle Verantwortung. Das niederländische Pflegemodell der Buurtzorg (wörtlich: Nachbarschaftspflege; hier der Link zu Buurtzorg in Deutschland) fasziniert auch deswegen so viele, weil es den Mitarbeitenden zutraut, über die individuellen Zeittakte und den notwendigen Sorgeaufwand bei ihren Patientinnen und Patienten selbst zu entscheiden. Es zeigt sich eines der Erfolgsprinzipien von New Work: Netzwerk schlägt Hierarchie. Und verantwortete Vielfalt schlägt standardisierte Vorgaben. In diesem Prozess bietet Digitalisierung neue Chancen. Zugleich wachsen allerdings die Möglichkeiten digitaler Überwachung, die Freiheit und Selbstbestimmung gefährden. Es liegt an uns, ob wir lernen, die Balance zu halten. Und so gebe ich den Hinweis auf die neue, von Miriam Meckel herausgegebene Zeitschrift ada gerne weiter, denn sie will Einblicke in die digitale Welt geben, die uns bei diesem Lernweg helfen und inspirieren können. Am Ende eines Beitrags von Nora Bossong fand ich diesen sehr treffenden Satz: „Worum uns die künstliche Intelligenz beneiden wird, sollte sie doch einmal ein Bewusstsein haben, wird die Endlichkeit sein, unsere Begabung zum Sterben.“ Vielleicht mögen Sie mal hineinblättern – online oder in der Printausgabe?

Die Entwicklung einer neuen Sozialkultur in Zeiten der Digitalisierung lebt von Kommunikation. „Während der Sachbezug durch das jeweilige Fachwissen, das ‚Technische‘ und ‚Fachliche‘ der Arbeit […] bestimmt [ist], erfordern die heutigen Anforderungen der Arbeitswelt wie auch der aktuelle Bezug auf den Nächsten in hohem Maße neue Elemente einer kommunikativen Arbeitsmoral, zu denen u. a. die Bereitschaft zur Kooperation, eine Verantwortungs- und Entscheidungswilligkeit, die Offenheit für neue Problemkonstellationen sowie die Bereitschaft, kreative Lösungen zu erarbeiten, gehören“, heißt es in der EKD-Denkschrift „Zwischen Solidarität und Selbstbestimmung“. Statt um starre Regeln geht es also um Flexibilität und individuelle Verantwortung. Das niederländische Pflegemodell der Buurtzorg (wörtlich: Nachbarschaftspflege; hier der Link zu Buurtzorg in Deutschland) fasziniert auch deswegen so viele, weil es den Mitarbeitenden zutraut, über die individuellen Zeittakte und den notwendigen Sorgeaufwand bei ihren Patientinnen und Patienten selbst zu entscheiden. Es zeigt sich eines der Erfolgsprinzipien von New Work: Netzwerk schlägt Hierarchie. Und verantwortete Vielfalt schlägt standardisierte Vorgaben. In diesem Prozess bietet Digitalisierung neue Chancen. Zugleich wachsen allerdings die Möglichkeiten digitaler Überwachung, die Freiheit und Selbstbestimmung gefährden. Es liegt an uns, ob wir lernen, die Balance zu halten. Und so gebe ich den Hinweis auf die neue, von Miriam Meckel herausgegebene Zeitschrift ada gerne weiter, denn sie will Einblicke in die digitale Welt geben, die uns bei diesem Lernweg helfen und inspirieren können. Am Ende eines Beitrags von Nora Bossong fand ich diesen sehr treffenden Satz: „Worum uns die künstliche Intelligenz beneiden wird, sollte sie doch einmal ein Bewusstsein haben, wird die Endlichkeit sein, unsere Begabung zum Sterben.“ Vielleicht mögen Sie mal hineinblättern – online oder in der Printausgabe?

Die Große Transformation bewältigen – im 19. Jahrhundert und heute

In welche Richtung wir unterwegs sind, darüber wurde bei der

Studienwoche zur Großen Transformation an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal-Bethel im Dezember diskutiert:

Haben wir den Anspruch, Gesellschaft – auch europaweit – zu gestalten, oder dominiert das Gefühl, einfach nur getrieben und mitgerissen zu werden von den Entwicklungen? „Theologie, Engels, Gerechtigkeit – Die große Transformation“ war der Titel der Studienwoche, mit der das

Wuppertaler Friedrich-Engels-Jahr zum 200. Geburtstag dieses bedeutenden Sohns der Stadt eröffnet wurde.

Vom Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit: Auch die Zielbestimmung aus dem „Kommunistischen Manifest“ wurde als Fortschrittsideal diskutiert – unter Einbeziehung der entsprechenden realen Widersprüche und Illusionen. Sehr instruktiv in diesem Zusammenhang fand ich übrigens Detlef Vondes Buch

„Auf den Barrikaden. Friedrich Engels und die ‚gescheiterte‘ Revolution von 1848/49“. Durchaus prophetisch allerdings klingt im Zusammenhang der Wachstums- und Klimakrise ein Satz aus Karl Marx’ Grundlagenschrift „Das Kapital“: „Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und die Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen allen Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“

Wie also kann es gelingen, die natürlichen Ressourcen, unsere eigene Resilienz und unsere demokratischen Werte in einer zukünftigen sozialen und ökologischen Wirtschaft zu erhalten? Es ist nicht leicht, darauf die angemessenen Antworten zu finden – aber von ihnen hängt unsere Zukunft ab. Wir müssen uns also ehrlich dieser Frage stellen. Nicht nur in Wuppertal, auch beim

Frank-Schirrmacher-Forum am 3. Dezember in Darmstadt fiel mir auf, wie wir gerade angesichts der digitalen Entwicklung, der Plattformtechnologie und der Einbringung von Risikokapital in China und den USA in ganz Europa den Kopf einziehen. Das jedenfalls scheint mir die falscheste Antwort zu sein. Klar ist, dass es gerade wieder um eine große Transformation geht. Angesichts der globaler werdender Produktions-, Handels- und Konsumketten und auf dem Hintergrund einer internationalen Finanzarchitektur muss es uns gelingen, von einer linearen zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu kommen. Wenn wir die Millenniumsziele einhalten und weltweit Gesundheit und Wohlstand sichern wollen, werden wir zudem unser Wohlstandsmodell neu denken müssen. Mit der Formulierung des

Europäischen Green Deal hat die neue Europäische Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen hier einen starken Anfang gesetzt.

In meiner eigenen Arbeit beschäftigt mich die große Transformation auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ein Aspekt ist natürlich immer die Frage, wie es gelingen kann, dass im Zuge der Veränderungen nicht größere Teile der Gesellschaft „abgehängt“ werden. Ich schaue in diesem Zusammenhang oft auf die soziale Arbeit im 19. Jahrhundert zurück. Bei der Vorbereitung auf meinen Beitrag für Wuppertal – in Deutschland ja eine der bedeutenden Städte der frühen Industrialisierung – fiel mir ein Bericht von Moses Hess in die Hände, der die Wohnungsnot und Obdachlosigkeit 1846 beschreibt: „Auf dem Rathaus hatten sich Ende April 1000 Personen gemeldet, welche die am 1. Mai fällige Miete nicht bezahlen konnten, und ebenso viele, welche eine neue Wohnung nicht hatten finden können, also obdachlos waren.“ Im November 2019

teilte die Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe mit, dass zum Stichtag 30. Juni 2018 deutlich über eine halbe Million Menschen in Deutschland wohnungslos waren, eine Steigerung um 19 Prozent gegenüber 2017 und ein Anteil von 4,2 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Die Phänomene gleichen sich – und die Suche nach Lösungen auch, denn damals wie heute spielen Ehrenamt und die Konzentration auf das Quartier eine zentrale Rolle. Doch zumindest im Konzept Ehrenamt liegt auch eine Gefahr: Auch wenn die Arbeit der Inneren Mission von Johann Hinrich Wichern bis Ida Arenhold auf Hilfe zur Selbsthilfe angelegt war, blieb das Gefälle zwischen den bürgerlichen Engagierten und den Hilfebedürftigen unübersehbar – selbst noch im Denkmal für die Elberfelder Armenpflege auf dem dortigen Kirchplatz ist das zu erkennen. Ob es heute gelingt, das zu überwinden?

Es ist normal, verschieden zu sein: Quartier als Ort der Begegnung

Ein wesentlicher Schlüssel liegt dabei weiterhin in der Quartiersarbeit. Hier lassen sich Inklusion und Teilhabe sehr selbstverständlich umsetzen. Eines der frühen Schlagworte aus der „Behindertenhilfe“ hieß Normalisierung. Mit dem Bundesteilhabegesetz, dessen erster Teil 2017 in Kraft trat, wird dieser Anspruch endlich auch gesetzlich verankert. Konkret heißt das: Allen Menschen muss es möglich sein, in einem ganz normalen Haus zu wohnen, mitten im Quartier – nicht am Rande der Stadt im Heim. Alle können in eine normale Schule gehen und eine Ausbildung machen. Können das eigene Leben gestalten. Eine Aufgabe haben und mitreden. Dabei zeigt sich:

Normalität heißt eben nicht, dass alle gleich sind. Manche brauchen Hilfe im Haushalt, andere bei der Pflege. Wieder andere brauchen Dolmetscher. Dass wir auf andere angewiesen sind, ist eben normal. Auch wenn wir das zu bestimmten Zeiten vergessen. Weil es sich anfühlt, als bräuchten wir keine Hilfe, oder weil es uns peinlich ist. Neulich erzählte mir jemand, dass all die praktischen Haushaltshilfen für Ältere nicht in die normalen Kataloge der Küchen- oder Badezimmereinrichter aufgenommen werden, weil sie „normale“ Leute angeblich nicht betreffen. Ist Altwerden nicht normal? Klaus Dörner, Psychiater aus Gütersloh, hat sich ein ganzes Berufsleben lang dafür eingesetzt, dass Exklusion überwunden wird. Zunächst engagierte er sich für die Auflösung der Heime in Behindertenhilfe und Psychiatrie, dann für die Öffnung der Altenhilfe. Mit dem inzwischen geflügelten Wort „Ich will leben und sterben, wo ich dazugehöre“ hat er vielen die Augen geöffnet.

Es muss Schluss sein mit der Einteilung der Menschen in Hilfebedürftige und Helfer*innen, „normale“ Gemeindemitglieder und Klient*innen der Diakonie. An dieser Stelle wird auch deutlich, wie sehr wir als Kirche zur Exklusion beigetragen haben.

Nicht nur Pflegebedürftige, psychisch Kranke, Menschen mit Behinderung wurden – in Facheinrichtungen wohl versorgt – aus den Gemeinden ausgegrenzt. Lange Zeit traf das auch Arbeitslose, Alleinerziehende oder gleichgeschlechtliche Paare.

Ich habe nie verstanden, warum manche Menschen das Anderssein anderer als Angriff auf ihr eigenes Lebensmodell empfinden. Ich finde es spannend, andere Lebensgeschichten zu hören, zu sehen, wie Menschen ihr Leben gestalten, zu verstehen, woran sie scheitern. Wenn wir uns wechselseitig davon erzählen, können wir voneinander lernen. Wir können unsere eigenen Grenzen wahrnehmen, aber auch über unsere Grenzen hinausgehen, wir werden in Frage gestellt und können Neues ausprobieren. Allerdings erfordert das Offenheit. Unter dem Druck des Alltags ist das manchmal eine echte Herausforderung.

Wir wollen unser Leben im Griff behalten – und manchmal fühlt es sich an, als bedeute das funktionieren, mitschwimmen mit dem Mainstream. Das gilt gerade in Zeiten wachsenden Drucks. Und auch das gehört zur Wahrheit:

Der Anpassungsdruck war auch in Kirche und Diakonie lange sehr groß. In der Mitarbeiterschaft, in den Schwesternschaften galt: Wer kritisch war oder nicht gesund, wer von woanders kam oder einem ungewöhnlichen Lebensstil folgte, hatte es schwer. Frauen im Pfarramt, Männer in Pflegeberufen, muslimische Erzieherinnen, Führungskräfte mit Behinderung …

Gott sei Dank haben wir inzwischen gelernt und lernen immer weiter: in integrativen Schulen und Kindergärten, in Quartierscafés und interkulturellen Projekten. Auch darum liebe ich die Quartiersarbeit. Die Rheinische Landessynode hat das Thema gerade aufgenommen, unter anderem mit dem Vortrag des Diakonie-Präsidenten Ulrich Lilie (

hier zum Nachlesen oder als Video). Landeskirchliche Fachtage zum Thema Sorgende Gemeinden fanden im letzten Jahr auch in

der Badischen Kirche (

hier mein Vortrag)

und in der EKBO (

hier mein Vortrag und

hier der Pressebericht) statt. Und in der neuen

Verfassung der Hannoverschen Landeskirche ist Teilhabe in Art. 2 festgeschrieben – eine Verpflichtung, Gemeinden für Vielfalt zu öffnen und auch in der beruflichen Mitarbeiterschaft auf Diversität zu achten: nicht nur bei Alter, Gender und Herkunft. Auch mit meinem

Vortrag „Sorgende Gemeinde. Sozialforum und Sozialmesse“ beim Evangelischen Forum in Hanau am 8. Februar unterstütze ich die Entwicklung von Quartiersarbeit.

Mich begeistern Projekte, die mit kreativen Ideen Menschen zusammenbringen. So wie die Initiative, Elf- bis Vierzehnjährige ins Berufsleben schnuppern zu lassen,

BroKids in Zürich, das

Pizzamobil der Gemeinde Maria Lourdes in Seebach oder auch die zahlreichen Initiativen im

TreffPunkt Gräselberg in Wiesbaden, den ich zur Eröffnung besuchen durfte.

Auf meiner Website finden Sie

Workshopbeispiele zur Quartiersentwicklung. Gern komme ich für einen Tag oder auch nur für vier Stunden und unterstütze Sie beim Knüpfen eines Netzwerks in Ihrer Umgebung. Dabei interessieren mich natürlich die Veränderungsprozesse in den Kirchen in besonderer Weise – deshalb freue ich mich auf einen Workshop mit katholischen Pfarrern aus dem Kölner Raum zum Thema biblischer Bilder für Aufbrüche in Umbrüchen im April – inspiriert nicht zuletzt durch mein Buch

„Aufbrüche in Umbrüchen“.

Wenn Sie sich in diese Bewegung einklinken wollen, dann

melden Sie sich doch an bei der Fortbildung „Caring Communities“, die Frank Dölker und ich an der Bundesakademie für Kirche und Diakonie anbieten. In sechs Modulen in mehreren Städten geht es darum, vielschichtige Kompetenzen zu entwickeln, wie sich verschiedene Beteiligte verbünden können, um

die eigene Umgebung zu einem Ort des guten Lebens werden zu lassen. Am 1. Oktober startet das erste Modul in Berlin. „Gemeinsam Lebensräume gestalten“ ist auch das Thema des diesjährigen Diakonie-Kongresses vom 2. bis 4. April in Hamburg,

Wir & Hier. Vielleicht sehen wir uns dort?

Welche Akteure, welche Möglichkeiten gibt es in meinem Stadtteil? Welche Formen der Zusammenarbeit sind denkbar? Um das Netzwerken im Quartier zu unterstützen, arbeite ich in meinen Veranstaltungen mit den unterschiedlichsten Methoden und Materialien. Bei Vorträgen liebe ich beispielsweise das Graphic Recording, bei Workshops die

Fragetasche des Amts für Gemeindedienst (afg) in der Evangelisch lutherischen Kirche in Bayern.

Pflege in der Transformation

Die WHO hat 2020 zum Jahr der Pflegekräfte und Hebammen erklärt. Der 15. Mai ist Internationaler Tag der (professionell) Pflegenden. Es ist nicht zufällig der 200. Geburtstag von Florence Nightingale, die als Begründerin der modernen Krankenpflege gilt. Mich interessiert hier besonders der politische Aspekt des Themas: Mitte des 19. Jahrhunderts, im Zuge der Industrialisierung, entstand als Antwort auf die immensen gesellschaftlichen Verwerfungen der Transformation nicht nur das Kommunistische Manifest, sondern auch die professionelle Krankenpflege, deren Protagonist*innen – wie die Fliedners und eben Florence Nightingale – selbst mit politischen Forderungen an die Öffentlichkeit gingen. Ich nehme das Thema in meiner

DLF-Sendung Am Sonntagmorgen am 17. Mai von 8:35 bis 8:50 Uhr auf: „Die Lady mit der Lampe“. Der Artikel, den der Deutsche Pflegerat in seinem

Januarnewsletter dem Internationalen Pflegendentag widmet, nimmt dessen pointiertes Motto zum Titel: Nursing the World to Health. Auch heute geht es um umfassende politische Forderungen, damit Pflegende ihre Arbeit unter angemessenen Bedingungen tun können. Die Forderungen der WHO in Bezug auf Ausbildung, Bezahlung und Anerkennung fasst ein

Beitrag in der Deutschen Ärztezeitung zusammen. In Deutschland könnte die notwendige Pflegearbeit längst nicht mehr geleistet werden ohne das Engagement von immer mehr Pflegekräften aus dem Ausland. Dass es dabei auch zu kulturellen Konflikten kommen kann, erscheint nahezu selbstverständlich. Das Forschungsprojekt

Tongue der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar untersucht die genauen Ursachen und forscht auch nach Lösungsstrategien, um sie zu bewältigen. In meinem

Vortrag vom November 2019 in Wildbad Rothenburg über „Sorge als zentrale Leitkategorie im Gesundheitswesen“ habe ich noch einmal versucht,

den eigentlichen Kern des Pflegens herauszuarbeiten und zu erkunden, wo auch in unserem durchrationalisierten und kosteneffizienten Gesundheitssystem Ressourcen stecken, um die Flamme in den Einzelnen wie in einem größeren Betrieb lebendig zu erhalten. So wie diesen Vortrag finden Sie übrigens die meisten aktuellen Texte

auf meiner Website, ebenso wie genauere Informationen zu den Angeboten, den inhaltlichen Hintergründen und der Art meines Fragens bei den einzelnen Themen.

Mit wachen Augen das Eigene sichten

Beim Aufräumen in der „staden Zeit“ zwischen den Jahren habe ich „Gesammeltes“ aus den letzten fünf Jahren gesichtet –

denn tatsächlich wird Seele und Sorge in diesem April schon fünf Jahre alt. Da lagen also Mappen mit Vorträgen und Workshopunterlagen, Zeitungsausschnitte, Programme … Aufräumen ist eine wunderbare Gelegenheit, sich über das eigene Programm noch einmal klar zu werden, Grenzen zu ziehen und Neues zu entdecken.

Am Anfang meiner Selbständigkeit stand für mich die Arbeit an dem Buch „Aufbrüche in Umbrüchen. Christsein und Kirche in der Transformation“,

das dann im Oktober 2016 erschien. Es war eine Art Zeitdiagnose auf dem Hintergrund meiner Arbeit in Kirche und Diakonie und ein Versuch, die Ressourcen und Gestaltungsmöglichkeiten, die wir angesichts der gegenwärtigen großen Umwälzungen haben, sichtbar zu machen. In der intensiven Auseinandersetzung mit diesen Fragen haben sich die Themen meiner Vorträge und Workshops entwickelt. Zu den Schwerpunkten Engagement und Älterwerden sind inzwischen

weitere Bücher erschienen. Auch

2020 wird mich das Thema

Quartiersarbeit und Teilhabe weiter beschäftigen, nun auch mit dem Akzent

Gemeinschaften in der Singlegesellschaft. Unter der Überschrift

Diakonische Kultur und Sorgeethik geht es mir darum, die im kirchlichen Kontext entwickelten Ressourcen für das Engagement im Sorgebereich zu identifizieren.

Um diese Fragen geht es immer wieder auch in meinen Coachings für Führungskräfte. In diesem Zusammenhang biete ich auch Veranstaltungen zu

Pflege und Hospiz an. Weitere Angebote widmen sich dem Themenfeld

Aufbruch in die dritte Lebensphase sowie, teilweise damit verbunden,

Engagement und Ehrenamt. Im Mittelpunkt jeder Veranstaltung stehen

Ihre Fragestellungen – zum Beispiel:

- Wie gestalten wir gemeinsam eine diakonische Kultur? – Ein Workshop mit Leitungskräften aus fusionierten Einrichtungen oder unterschiedlichen Organisationseinheiten einer Holding zu Ritualen, Ethik und Werten, Kommunikation und Personalentwicklung.

- Wie entwickeln wir hospizliche Arbeit im Quartier? – Ein Workshop mit beruflich Mitarbeitenden und Engagierten aus Pflege- und Hospizdiensten, Altenarbeit und Ehrenamt in einem Stadtteil.

- Wie gestalte ich die letzten Berufsjahre als Übergang in die dritte Lebensphase? – Ein Workshop mit Männern und Frauen ab Mitte 50; da geht es um Überlegungen zum „richtigen Zeitpunkt“, um alte Träume und neue Chancen.

Die nächsten Veranstaltungen und Vorträge:

4. Februar, Bergen, Evangelische Erwachsenenbildung Soltau: Vortrag „Demokratie in der Kirche“

8. Februar, Hanau, Evangelisches Forum: Vortrag „Sorgende Gemeinde. Sozialforum und Sozialmesse“

13. Februar, Akademie Hamburg-Poppenbüttel, Simon-Petrus-Kirche: Vortrag „Noch einmal ist alles offen“

18. Februar, Bonn, Lions-Club: Vortrag „Selbstsorge und Fürsorge. Gesellschafts- und Sozialpolitik in Zeiten des Wandels“

4. März, Berlin, ESV-Akademie: Als Expertin auf dem Podium beim 14. StiftungsIMPACT: „Ego oder Alter Ego – Stiftungen zwischen Gemeinsinn und Eigeninteresse“

13. März, Erlangen, Haus der Kirche: „Kommentar zum Projekt“ anlässlich des Abschlusses des Projekts Familienfreundliche Kirche Erlangen

18. März, Kloster Höchst, Pastoralkolleg der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau: „Übergang in den Ruhestand“

21. März, Hannover, Tag der Kirchenvorstände der Evangelischen Lutherischen Landeskirche Hannovers: Podium zum Thema Ehrenamt

22./23. April, Bonn-Bad Godesberg, KSI: Vortrag „Umgang mit ‚Umbrüchen’ in der Bibel“ bei der Konferenz der Kölner Pfarrer zum Thema Transformation in der Kirche

Angaben zu Uhrzeiten und genauen Adressen finden Sie auf meiner Website.

Freiraum für das andere …

Meine Angebote zielen darauf, Herausforderungen anzuschauen und die eigenen Ressourcen frei zu machen – um mutig Schritte ins Offene zu tun. Das brauche ich auch immer wieder für mich selbst. Im ersten Halbjahr 2020 werde ich mir zwischen Vorträgen und Workshops mehr „Luft“ lassen –

Freiraum für mein neues Buch „Die Wiederentdeckung der Gemeinschaft“, das im September 2020 fertig sein soll. Kunst ist eine wichtige Inspirationsquelle für meine Arbeit. Angesichts der Uniformisierung vieler unserer Lebensbereiche hat mich Virginia Woolfs Roman „Orlando“ fasziniert, den sie 1928 ihrer Geliebten Vita Sackville-West widmete. Ich erinnere mich übrigens gern an einen Besuch im Bloomsbury-Haus und dem Garten. Ende letzten Jahres hatte ich Gelegenheit, eine Bühnenbearbeitung am Theater in Hannover zu sehen: Über 400 Jahre, vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, durchstreift Orlando die Zeit, wechselt das Geschlecht und altert kaum. Woolf beschreibt Veränderungen von Natur, Gesellschaft, Geschlechterrollen – und stellt die Frage, welche Bedeutung all das für unser Konzept der Identität hat.

Es geht um die Vielfalt der Lebensentwürfe und um die Vielschichtigkeit der Persönlichkeit – jenseits von Besitz, Status, Auszeichnungen. „Virginia Woolf erzählt auf eine wirklich wunderbar fantasievolle, bildreiche, satirische und charmante Art, wie man bestehende Konventionen überwinden kann“,

sagt die Regisseurin Lily Sykes. Corinna Harfouch und Oscar Olivo verleihen dieser Figur auf immer wieder überraschende Weise Gestalt. „In Zeiten wachsender Orientierungslosigkeit ist eine präzise Erkundung der Seele vielleicht ein Mittel, um Vereinfachungen und Abgrenzung zu kontern“, zitiert die Regisseurin im Programmheft den indischen Philosophen Panja Mishra. Es lohnt also, noch einmal Virginia Woolf zur Hand zu nehmen – die die Emotionen erforscht hat wie kaum eine andere. Wer mehr über Virginias Woolfs Denken aus feministischer Perspektive wissen will, dem sei das Sonderheft

„Philosophinnen – Eine andere Geschichte des Denkens“ des Philosophie-Magazins empfohlen. Eine aktuelle Autorin, die literarisches Schreiben mit hellsichtiger Gesellschaftsbeobachtung als dezidiert feministische Essayistin verbindet, ist Siri Hustvedt, beispielsweise mit ihrem Buch

„Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen“.

Manchmal schaffe ich tatsächlich, was ich mir für die Freiberuflichkeit vorgenommen hatte: Dienst- und Vortragsreisen mit Stadterkundungen und Museumsbesuchen zu verbinden. Es sollte öfter sein und ich kann es nur empfehlen. Auch hier stoße ich oft auf Künstler*innen und auf Kunst, die besondere Impulse zu politischen Fragen geben. Als ich kürzlich in der Nähe von Osnabrück war, habe ich das

Felix-Nussbaum-Haus besucht. Auf dem Rundgang sieht man auch Bilder aus dem Versteck von Felix Nussbaum und seiner Partnerin Felka Platek in Brüssel, von wo sie im Juni 1944 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet wurden. Es sind kleine Stillleben aus einem beschränkten Lebensraum, in denen sich die Persönlichkeiten der beiden spiegeln. Am meisten beeindruckt hat mich ein Selbstporträt von Nussbaum von 1943: mit gelbem Stern und gestempeltem Pass – mit Selbstbewusstsein und, mitten im Leiden, einem wachen Auge.

Solche wachen Augen, dieses Bewusstsein für Zerstörung und die aufrechte Haltung brauchen wir in einer Zeit, in der Antisemitismus wieder um sich greift. Ich bewundere deshalb den

Hannoverschen Pianisten Igor Levit, der sich nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in Konzerten und auf der Straße klar gegen rechte Hetze wie auch gegen Umweltzerstörung äußert – und das trotz Morddrohungen. Doch erfreulicherweise erhält er auch viel Unterstützung. Morddrohungen richteten sich auch gegen Heinrich Bedford-Strohm, den Ratsvorsitzenden der EKD, unter anderem weil er sich für das Projekt

United4Rescue einsetzt. Das Bündnis wurde auf eine Resolution des Evangelischen Kirchentags 2019 hin ins Leben gerufen und setzt sich für zivile Seenotrettung Geflüchteter ein, um dem Sterben im Mittelmeer ein Ende zu machen. An dem Vorhaben beteiligen sich bislang rund 150 Organisationen, darunter evangelische Landeskirchen, aber auch beispielsweise die Arbeiterwohlfahrt und die italienische Stadt Palermo (Sizilien). Die Unterstützer wollen „ein Zeichen der Menschlichkeit aus der Mitte der Gesellschaft“ setzen. Und dafür Morddrohungen! Immer mehr Menschen erleben solche Gewalt, manchmal ja auch direkt körperlich, einfach dafür, dass sie sich für das Gemeinschaftliche einsetzen. Nicht nur Prominente, sondern beispielsweise auch viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort.

1.241 politisch motivierte Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger*innen seien bisher für das Jahr 2019 gezählt worden, meldete Der Spiegel. „Wo leben wir eigentlich?“, fragt der Redakteur Philipp Wittrock zu Recht entsetzt. Mir scheint, das Wichtigste, was jede und jeder Einzelne tun kann, ist, Offenheit und Zusammenhalt zu zeigen: mit jenen, die angegriffen werden, mit den verschiedensten Gruppen in unserem Umfeld. Spaltungen nicht zuzulassen, dem Hass entgegenzutreten. Kunst kann uns auch hier stärken. In Kassel, dessen Regierungspräsident Walter Lübcke im letzten Juni ermordet wurde, haben Fotograf*innen in einem Freiwilligenprojekt Menschen aus 165 Nationen fotografiert, um der Zusammengehörigkeit Ausdruck zu verleihen.

Für die Ausstellung von #165 hat die Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck das Haus der Kirche zur Verfügung gestellt. Nach Abschluss des Gesamtprojekts werden die Fotografien am Rathaus von Kassel gezeigt.

Igor Levit – „Citizen, European, Pianist“, wie er auf seiner Homepage schreibt – hat schon im Vorfeld des Jubiläums Beethoven eingespielt, die internationale Kritik feiert seine Interpretation. Ich höre diese Musik und sie erfüllt mich bis in jede Faser mit ihrer großen Tiefe, ihrer Vielfalt an Stimmungen, ihrem Witz und ihrer Brillanz und ich bin

zutiefst dankbar dafür, das, was Menschen möglich ist, auch auf diese Weise erleben zu können. Bücher von Freund*innen:

Bücher von Freund*innen: Nach den Materialien zur EKD-Synode zum Thema Frieden ist jetzt ein neues Friedenslesebuch in der Tradition Willy Brandts erschienen. Es postuliert: Frieden muss wieder zu einem zentralen Thema in unserer Gesellschaft werden. Der Titel des von Peter Brandt, Reiner Braun und Michael Müller herausgegebenen Bandes ist ein dringender Aufruf:

Frieden! Jetzt! Überall!

Wie können wir uns einmischen, wenn Hass und einseitige Rhetorik die Oberhand zu gewinnen drohen? „[…] streiten bedeutet nicht bloß Austausch verschiedener Sichtweisen, sondern Nähe: aneinandergeraten und dabei dem anderen in die Augen, ins Gesicht zu sehen – und dabei auch ins Herz“. So schreiben es die Herausgeber*innen des Bandes

„Achtsam streiten“, Barbara Manterfeld-Wormit, Frank-Michael Theuer und Reinhold Truß-Trautwein in ihrem Vorwort. Zahlreiche Autorinnen und Autoren reflektieren die Frage aus unterschiedlichen Perspektiven und geben auch praktische Tipps. „Was mich kaltlässt, was mich anrührt – Gottes überraschende Gegenwärtigkeit“ habe ich meinen eigenen Beitrag in dem Buch genannt. Der Band

„Sterben in Verbundenheit. Einblicke in die palliative Versorgung und Begleitung in Deutschland“ von Thomas Klie und Christine Bruker zeichnet die reale Situation zum Thema Sterben in Deutschland nach: Wo und wie möchten die Menschen sterben und wie sieht die Realität aus? Welche Finanzströme innerhalb des Gesundheitssystems bestimmen die letzten Lebensmonate der Menschen? Und was können Kommunen, Pflegedienste, Hausärzte und Krankenkassen besser machen, um ein Sterben zu ermöglichen, wie es den Wünschen und der Würde der Menschen entspricht? In der liebevoll gestalteten

„Seelenapotheke“ haben Christian Buchholz und Thomas Mäule literarische, philosophische und religiöse Texte unterschiedlicher Herkunft zusammengetragen, die den letzten Weg reflektieren und begleiten. Eine gut sortierte, wohltuende Apotheke. Spiritualität wurde lange vor allem der katholischen Kirche zugesprochen. Doch in jüngerer Zeit gibt es immer mehr Ansätze, diesen bedeutenden Aspekt des Glaubens und Lebens auch in der evangelischen Theologie zu entdecken. Peter Zimmerling hat mit dem von ihm herausgegebenen „

Handbuch Evangelische Spiritualität“ wesentliche Grundlagen dazu zusammengefasst. Am 20. Januar erscheint der dritte Band – nach Geschichte und Theologie nun die Praxis. Dafür habe ich einen Artikel zu Spiritualität und Familie geschrieben.

Tagungshäuser: Auch auf einige besondere Orte, die ich in den letzten Monaten bei Vorträgen und Workshops kennengelernt habe, möchte ich wieder aufmerksam machen. In der

Katholischen Akademie Hohenheim hatten wir eine Tagung zu diakonischer Kultur und ich fand einfach: Das passt! Denn von der Kapelle bis zur Cafeteria steckt dort alles voll Kunst und Achtsamkeit. „Das Wildbad begeistert Menschen“, heißt es auf der Website von

Wildbad Rothenburg. Dem kann ich nur zustimmen. Das jetzige wie ein Schloss anmutende Gebäude wurde im 19. Jahrhundert als Kurhotel errichtet. Der Ort verzaubert, vom Park über die historistische Architektur bis hin ins einzelne Zimmer – ein verwunschenes Reich. Auch das

Haus der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) Auf dem Heiligen Berg in Wuppertal überzeugt durch stimmige Architektur und durch ein Team, bei dem man die Freude an der Arbeit mit den Gästen spürt. Das angrenzende Museum auf der Hardt erinnert mit einer interessanten Ausstellung an die Geschichte der von hier ausgehenden Mission in Afrika und die so gewaltsame Geschichte des Kolonialismus – aber auch an die über Jahrzehnte gemeinsam erarbeiteten ökumenischen Beziehungen. Das ökumenische

Kloster Frenswegen in Nordhorn ist offen sowohl für Tagungen als auch für den individuellen „Weg ins Kloster“ für einige Tage des Rückzugs und der Besinnung. Doch in der wunderschönen alten Klosteranlage kommt man sofort zur Ruhe, auch wenn man nur auf einem Ausflug oder für eine der interessanten Veranstaltungen der Stiftung Kloster Frenswegen dorthin fährt.

Einen anderen Akzent setzt die Aktion

„Klimafasten. Soviel du brauchst“, die das traditionelle Verzichten während der Passionszeit in einen aktuellen Kontext setzt. Die Aktion macht unter anderem bewusst, wie viel Leid unser Konsum anderen bereiten kann. Auch Jonathan Safran Foers neues Buch

Wir sind das Klima! hält hierzu viele überzeugende Informationen und Anregungen bereit.

Ich wünsche Ihnen einen guten, einen selbstbestimmten, einen friedlichen Start in das neue Jahr. Und, wie auch immer Sie sie verbringen, schon jetzt eine klärende, Orientierung gebende Fastenzeit. Und wenn Sie mögen, finden Sie um Ostern herum neue Impulse in meinem nächsten Newsletter.