Die neue Care-Kultur in der hospizlichen Arbeit

1. Das Gebot der Stunde- ein neuer Aufbruch?

„Die Wahrheit, die Corona lehrt, macht ein für alle Mal deutlich: Niemand ist der Herr und Meister seines eigenen Lebens. Alle sind unauflöslich eingebunden in ein umfassendes Netz des natürlichen und des sozialen Lebens, das wir weder mit unserem Narzissmus ignorieren noch mit unserem Egoismus dominieren können. Das Gebot der Stunde lautet: Interaktion, Solidarität, Miteinander.“ schrieb Christoph Quarch in einem seiner ersten Corona-Rundbriefe. „

In den ersten Monaten der Pandemie, als weil es weder Tests noch Impfungen gab und die Quarantäne-Regeln unseren Alltag bestimmten, haben die meisten gespürt, wie sehr wir eingebunden sind in dieses Lebensnetz- sei es wegen der Ansteckungsgefahr durch das neue Virus, sei es wegen der Angewiesenheit auf Familie, Nachbar*innen, Kolleg*innen, aber auch auf die Infrastruktur vom Supermarkt über Kita, Schule und Pflegedienste bis zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Vor allem aber auf Solidarität und ein gutes Miteinander, auf Umarmungen, Küsse, Berührungen.

Das World-Press-Foto des Jahres 2021 hat das illustriert. Es zeigt eine ältere Frau, die von einer jungen umarmt wird – ihrer Tochter vielleicht, vielleicht auch ihrer Pflegerin. Beide tragen durchsichtige Plastikregenmäntel als Schutz gegen das Virus; dabei sehen die Ärmel der jüngeren aus, als seien es Engelsflügel. Angewiesenheit und Einsamkeit waren inzwischen zu einem großen Thema geworden. Das galt besonders für die Einrichtungen der Langzeitpflege, wo Pflegebedürftige keinen Besuch mehr von Angehörigen und Ehrenamtlichen bekommen durften. Pflegekräfte versuchten, die fehlende Zuwendung zu kompensieren und bildeten eine Notgemeinschaft untereinander wie mit den Bewohner*innen – oft auf Kosten der eigenen Gesundheit und Familie.

Mehr als 50 Prozent der an Covid 19 Verstorbenen waren Heimbewohner. Sie starben ohne Berührung, ohne eine Hand, die sie hielt. Ohne die Begleitung, die wir seit Beginn der Hospizbewegung als guten Standard entwickelt haben. Während des Lockdowns schien das alles zweitrangig. Die Debatte drehte sich um das nackte, das physische Überleben, um Intensivbetten und Beatmungssysteme. Nicht nur in Schweden entschieden Ärzt*innen ohne Rücksprache mit Angehörigen oder Betreuern ob ein Krankenhausaufenthalt mit Intensivbetreuung noch „lohnte“; viele setzten stattdessen auf „Palliativversorgung“. Wegen der strikten Quarantäne-Regeln sahen Angehörige ihre Sterbenden oft erst, wenn kein bewusster Kontakt mehr möglich war. Sie blieben mit Trauer und Schuldgefühlen allein, zumal selbst noch die Bestattungen im kleinsten Kreis stattfanden oder auf längere Sicht verschoben wurden. „Viel zu viele mussten um geliebten Menschen bangen“, sagte Bundespräsident Steinmeier bei der Gedenkveranstaltung am 18. April 2021. Und schon im Januar startete er eine bundesweite Kerzenaktion: „Deutschland stellt ein Licht ins Fenster, weil jedes ‚Lichtfenster‘ uns miteinander verbindet“.

Was lernen wir aus den Erfahrungen der Pandemie? Warum ist das Wissen aus der Hospizbewegung so schnell in Vergessenheit geraten? Wie denken wir heute über die Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe, in denen so viele Vulnerable zusammenleben? Wie sehen wir die Rollen von Angehörigen, Freunden und Freundinnen und Ehrenamtlichen? Welchen Wohnformen, welchen Dienstleistungen gehört die Zukunft? „Die Corona -Krise kann eine Chance sein, wenn die Gelegenheit genutzt wird, unsere Gesundheits-, Sozial- und Wohlfahrtssysteme und somit die Gesamtheit von Care-Arbeit gesellschaftlich solidarischer zu organisieren und zu finanzieren“, schrieben Barbara Thiessen und andere 2020 in ihrem Thesenpapier „Care macht mehr“ [1]

2. Caring Communities in der Single-Gesellschaft

„Ich habe in den ersten Wochen der Corona-Zeit das Alleinsein als besondere Last empfunden“, schrieb mir eine Freundin, die seit einiger Zeit Witwe ist., Die Last sei viel schwerer und niederdrückender als vorher, dabei versuche sie schon fast zwei Jahre damit zu leben. „Ich habe vermisst, dass jemand mich umarmt oder die Hand gibt. Die „Kinderfamilien“ leben verstreut in Deutschland und der Schweiz. Mit neuen Formen wie „facetime“ halten wir den sicht- und hörbaren Kontakt, aber es bleibt Ersatz. Um Gemeinschaft zu erfahren, muss ich selbst aktiv sein und bleiben: Einladen auf eine Tasse Kaffee auf dem Balkon. Telefonieren, Mailen, Briefe schreiben. Nachbarschaft pflegen“.

Mehr als 40 Prozent der über 70-jährigen in Deutschland leben allein – und viele können nicht unmittelbar auf Familie, tragfähige Freundschaften und Nachbarschaftsnetze zurückgreifen .Nur ein Viertel hat Kinder am gleichen Ort. „Die Hochbetagten, Dementen und Pflegebedürftigen sind von zunehmender Exklusion betroffen und brauchen Unterstützung, um auch weiterhin Teil der Gemeinschaft zu bleiben.“ Was können wir tun, um die Voraussetzungen für ein gutes, generationenübergreifendes Nachbarschaftsnetz zu schaffen? Wie können wir verhindern, dass Menschen nur deswegen in stationäre Einrichtungen ziehen, weil die Versorgung zu Hause nicht gewährleistet ist? Mehrgenerationenhäuser und Seniorenwohngemeinschaften sind Schritte in diese Richtung, aber auch gemischte Qartiere und eine gute Infrastruktur gehören dazu.

Immerhin 25 Prozent der Bürgerinnen und Bürger engagieren sich informell in der nachbarschaftlichen Hilfe. Und Befragungen zeigen, dass wechselseitigen Unterstützungsleistungen die Lebensqualität aller Beteiligten verbessern. Hilfe geben können und darauf vertrauen, dass ich selbst auch Hilfe bekomme, wenn ich sie brauche- das ist das Geheimnis. „Maßgeblich ist, dass Menschen sich nicht nur umsorgt fühlen und umsorgt sind, sondern dass sie auch Gelegenheit haben, für andere zu sorgen“, schreibt die britische Soziologin Noreena Hertz in ihrem Buch „Wege aus der Einsamkeit“. Es ist eines der vielen Sach- und Fachbücher zum Thema, die in der Pandemie erschienen sind.

„Im Alter bekommen die Körper eine andere Bedeutung – sie werden anfälliger und zeigen Schwäche. Und das heißt auch, dass der Ort, an dem sich der Körper befindet und die Umstände an diesem Ort wichtiger werden“, schreibt Lisa Frohn in ihrem Twitter-Buch „Ran ans Alter“. So tragen vor allem die jungen Alten dazu bei, dass die Nachbarschaften lebendig und lebenswert bleiben. Als Lesepat*innen, Demenzbegleiter*innen und Stadtteilmütter, an den Tafeln und in der Telefonseelsorge setzen sie sich ehrenamtlich für das Gemeinwesen ein. Zivilgesellschaftliches Engagement ist kein „ Zuckerbrot, kein Nachtisch zu den Hauptmahlzeiten des Lebens nach dem Motto: Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit. Nein, die Notwendigkeit wird leibhaftig erlebt … Der Weg muss vom Einzelnen in die Gemeinschaft gehen. Und umgekehrt tue ich ja alles, was ich noch für die Gemeinschaft tue, im Wesentlichen für mich“, sagt die Gesundheitswissenschaftlerin Annelie Keil, die sich mit Henning Scherf gemeinsam für ein gelingendes Alter einsetzt.[2] Wer sich engagiert, gewinnt zugleich neue Beziehungen. Selbstsorge und Fürsorge sind die beiden Seiten der „Mitsorge“, der Mitverantwortung für das Ganze, von der die Philosophin Hannah Arendt gesprochen hat.

„Caring Communitys“ sind seit einigen Jahren zum internationalen Leitbegriff geworden, wenn es darum geht, auf regionaler und lokaler Ebene Verantwortungsstrukturen neu zu beleben. Für Menschen mit Behinderung, Kinder aus Armutsfamilien, für Demenzkranke oder für Sterbende, Care muss dabei nicht unbedingt mit Versorgung oder mit Behandlung übersetzt werden. Care meint eine umfassende Sorge, das Leben und die Lebenszusammenhänge in vulnerablen Situationen beziehungsreich aufrechtzuerhalten. Da zu sein. Raum zu geben.

Mitverantwortung war auch in der Pandemie gefragt. In Witzenhausen bei Kassel ist in dieser Zeit „Dich schickt der Himmel“ entstanden – ein Projekt mit Einkaufshilfen, für das sich die Ev. Gemeinde mit der Stadt, den Pfadfindern und dem Kreisjugendring zusammengeschlossen haben. Die gemeinsame Plattform, die da entstand, hat sicher zum Erfolg beigetragen. Hier konnte sich jeder zugehörig fühlen, der in Witzenhausen wohnt. Und innerhalb von drei Tagen kamen über 150 Ehrenamtliche und 230 Hilfesuchende zusammen. Fast überall gab es in dieser Zeit Einkaufshilfen oder Postkartenaktionen, Balkonchöre wurden gegründet und viele engagierten sich als Impfpaten. Mitarbeitende in Kurzarbeit gaben ihre Freizeit und unterstützten Pflegende in den Einrichtungen. Viele Initiativen haben die Einrichtungen mit ihren Ideen kritisch begleitet – im Unterschied zu den traditionellen, festen Gruppen waren sie nicht schon Teil des Systems.

So hat sich das Ehrenamt während der Pandemie grundlegend verändert: Traditionelle Gruppen wie die Grünen Damen und Herren, aber auch Hospizbegleiter*innen und ehrenamtliche Betreuer*innen fehlten plötzlich, weil sie – wie die Angehörigen – die Einrichtung nicht mehr betreten durften. Da viele älter als 60 waren, kam die eigene Vulnerabilität erschwerend hinzu. Ganz ähnlich war es mit den Besuchsdienstgruppen im Quartier. Manche knüpften nun telefonische Verabredungen von der Seelsorge bis hin zur Telefonkonferenz. Die Diakonischen Werke im Rheinland und in Hessen haben dazu eine eigene Arbeitshilfe herausgegeben.

Während sich das traditionelle Ehrenamt zurückzog, entstanden in der Nachbarschaft neue, spontane Initiativen. Das Ehrenamt wurde nun auch in der Altenhilfe projektorientierter, digitaler – so wie es die Forschung seit langem für andere Bereiche beschrieben hat. Einrichtungen und Gemeinden werden sich darauf einstellen müssen, zumal einige Ältere aus Besuchsdiensten oder Hospizarbeit während der Pandemie gespürt haben, dass sie längst an der eigenen Belastungsgrenze arbeiteten. Damit haben Zielvereinbarungen, Supervision und Fortbildungsangebote aber auch Dankeschön-Tage und Abschiede noch einmal an Bedeutung gewonnen.

„Es kann nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden, dass die Selbstorganisation von Bürgern und Bürgerinnen in der organisierten Nachbarschaftshilfe, aber auch in Seniorengenossenschaften und in Bürgervereinen ohne Hilfe ‚von außen‘ auskommt“, heißt es im 7. Altenbericht der Bundesregierung. Caring Communities leben von der Kooperation zwischen professionellen Diensten und persönlichen Kontakten. Das informelle Miteinander in der Nachbarschaft oder im Ehrenamt lebt von Wechselseitigkeit und Nähe. Permanente Verfügbarkeit auch am Wochenende kann es aber nicht leisten. Umgekehrt werden professionelle, verlässliche Hilfsorganisationen nie die persönliche Qualität entwickeln können, die wir aus Freundschaft und Nachbarschaft kennen- selbst wenn sie, wie die Pflegenden in der Pandemie, alles geben.

3. Begleitung oder Dienstleistung – in Charons Boot

Hat die Corona-Krise mit den täglichen Todeszahlen unseren Blick auf das Sterben verändert, haben wir uns geöffnet für die alten Fragen, eine neue Tiefe entdeckt ? Ist uns klar geworden, wie entscheidend es ist, Isolation und Einsamkeit zu überwinden, Angehörigen die Ängste zu nehmen, Pflegende zu unterstützen?

Ein antiker Mythos erzählt von Charon, der die Toten im Boot über den Styx brachte – den Fluss, der das Reich der Lebenden vom Totenreich, dem Hades, trennte. Die Überfahrt musste mit einer Münze, dem Obolus, bezahlt werden, der den Toten unter die Zunge gelegt wurde. Wir brauchen „Fährleute“, die sich auskennen mit dem Tod und den Weg hinüber weisen können- Ärzt*innen, Pflegende und Pfarrpersonen , aber auch ehrenamtliche Begleiter*innen. Wenn mit dem traditionellen Wissen die alten Rituale verloren gehen- wie finden wir dann die Boote und wie sieht es aus mit den Kosten für die Überfahrt?

„Sie sind wichtig, weil Sie eben Sie sind. Sie sind bis zum letzten Augenblick Ihres Lebens wichtig, und wir werden alles tun, damit Sie nicht nur in Frieden sterben, sondern auch bis zuletzt leben können.“ Das Versprechen der Hospizbewegung, wie es die Gründerin Cicely Sounders formuliert hat, konnte in der Pandemie oft nicht eingelöst werden. Was das für die Beziehungen – auch in der Seelsorge – bedeutet, ist noch nicht aufgearbeitet. Tatsächlich ist hier ein doppeltes Versprechen formuliert: Das Ja zu Selbstbestimmung, Selbstsorge und je eigener Würde. Und das Ja zum unbedingten Wert des Lebens, zu Mitsorge und Solidarität. Die Erfahrungen der Pandemie zeigen sehr deutlich: Es braucht gute Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen, in ambulanter Pflege, Kirche und Quartier, um beides zu leben.

Bis in die 50er Jahre lebten Kranke und Sterbende „nebenan im Quartier“. Gemeindeschwestern und Nachbar*innen unterstützten die Pflegebedürftigen und Pflegenden. Regelmäßig war zu sehen, wenn jemand gestorben war. Die Glocken läuteten, die Trauerzüge zogen von der Kirche zum Friedhof, die Autos hielten selbstverständlich an, die Jungs blieben stehen und zogen die Mütze ab. Das alles ist aus unseren Nachbarschaften verschwunden. Nur die Notarztwagen sind jetzt häufiger zu hören. Aber kürzlich wagte ein Pfarrer mit einer Konfirmandengruppe etwas Neues: Sie verabredeten sich mit einem Bestatter , liehen einen Sarg aus und inszenierten noch einmal einen Trauerzug- vom Beerdigungsinstitut zur Kirche. Und wieder blieben Menschen stehen – irritiert, fragend. Der Tod kam zurück in die Nachbarschaft. Ein aufrüttelndes Erlebnis, auch für die Konfirmandinnen und Konfirmanden.

Neben dem medizinisch-technischen Fortschritt spielt die Veränderung in Familien und Gesellschaft eine entscheidende Rolle für die Veränderungsprozesse: Die selbstverständliche Teilnahme von Frauen an der Erwerbsgesellschaft, die zunehmende Mobilität, der demographische Wandel. Das alles ist nicht neu; die Nachkriegszeit mit der „Hausfrauenehe“ war eher die Ausnahmesituation. Schon im 19. Jahrhundert wurden Pflegeeinrichtungen gegründet; sie sollten die Versorgung bieten, die die Familien nicht mehr leisten konnten, seit mit der Industrialisierung Mobilität und Frauenerwerbstätigkeit zunahm. Was vor allem den Angehörigen die Sicherheit gab, dass ihre Pflegebedürftigen gut versorgt waren, erleben Betroffene gerade heute auch als Verlust an Autonomie und Teilhabe. Vielen ,die während der Pandemie über Wochen allein auf ihrem Zimmer bleiben mussten, fühlten sich eingesperrt. Ihre gesundheitliche Verfassung verschlechterte sich erheblich. Dabei hätte manchmal vielleicht ein I-Pad auf dem Zimmer gereicht, um Kontakte zu halten, geliebte Menschen zu sehen; aber die technische Ausstattung der Pflegeeinrichtungen steht noch lange nicht im Focus.

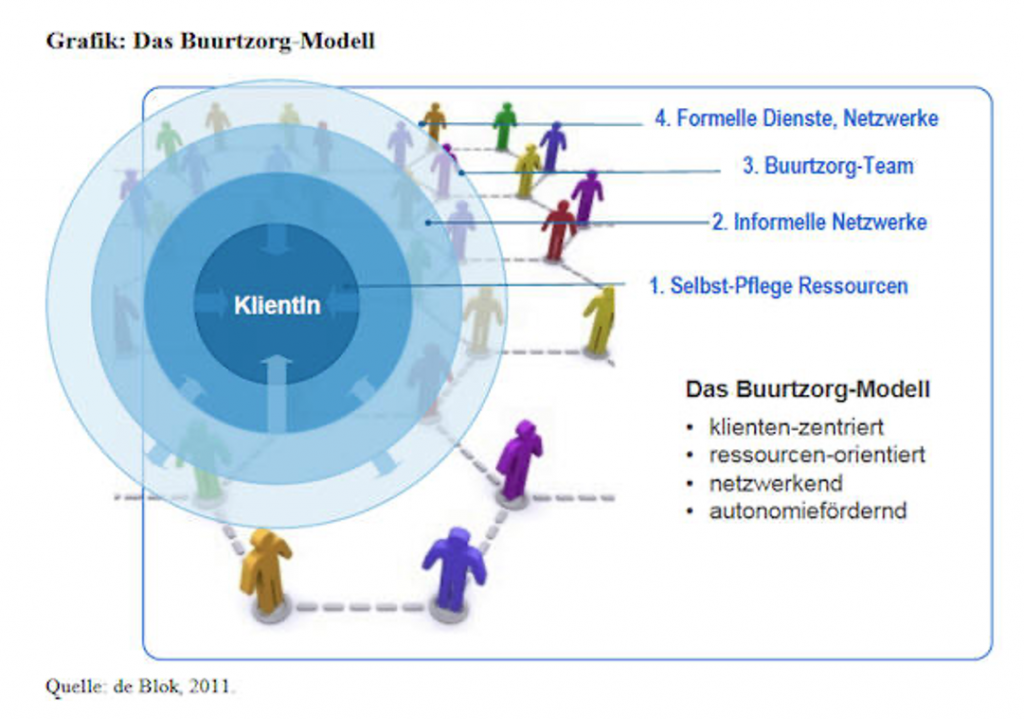

Es geht um die Stärkung von Selbstbestimmung und Teilhabe – in den Einrichtungen wie in den Quartieren. Und beides sollten keine abgeschlossenen Welten sein; vielmehr geht es um die Öffnung der Heime in die Nachbarschaft, um die selbstverständliche Zusammenarbeit zwischen Angehörigen, Nachbarschaftshilfen, Sorgenden Gemeinschaften, Betreutem Wohnen, ambulanter Pflege, Kurzzeitpflege und stationären Angeboten im Sinne einer integrierten Versorgung. Auch das ist nicht neu- schon vor 30 Jahren wurden Modelle der integrierten Versorgung erprobt – aber die „Versäulung“ unseres Gesundheitssystems und die Vielfalt der Kassen macht es nach wie vor, Grenzen zu überschreiten. Ein Schritt in die richtige Richtung ist das niederländische Buurtzorg -Modell, das aber auch aus diesen Gründen in Deutschland schwer umzusetzen ist. Hier stehen Selbstsorge und informelle Netzwerke im Mittelpunkt und das Pflegeteam ist darüber hinaus mit anderen Diensten im Quartier vernetzt.

Nicht nur in der ambulanten Pflege, auch in den Pflegeeinrichtungen müssen alle Beteiligten, beruflich wie freiwillig Tätige, in die Prozesse einbezogen sein. Notwendig sind externe wie interne Fortbildungsprogramme – z.B. zu Demenzerkrankungen oder zur hospizlichen Arbeit – für alle, die mit Bewohnerinnen und Bewohnern in Kontakt sind , für Reinigungskräfte, Pflegende, Sozialarbeiter*innen, Angehörige und Ehrenamtliche. Es geht darum, eine gemeinsame Kultur zu entwickeln, in der alle Beteiligten Handlungssicherheit finden. Darüber hinaus müssen die das Palliativnetzwerk in der Region gestärkt und weiterentwickelt werden. Zurzeit sind die Beteiligten schon dankbar, wenn Fachberatung in einer Teilzeitstelle zur Verfügung steht. Notwendig sind regelmäßige Information und virtuelle Vernetzung, aber auch persönliche und Vertrauen schaffende Begegnungen und damit die Förderung einer Kommunikation auf Augenhöhe zwischen Einrichtungen, Haus- Fach- und Notärzten, Krankenhäusern und ambulanten Diensten, Hospizbewegung und Angehörigengruppen. Noch immer wird im Schnitt jede vierte Bewohne*rin eines Pflegeheims zum Sterben in ein Krankenhaus überwiesen- fast immer aus Unsicherheit oder Überlastung. Es gibt aber auch Einrichtungen, in denen das bei weniger als 10 Prozent der Bewohner‘innen der Fall ist; das sind die, die die sich auf eine gute Kooperation im Palliativnetzwerk verlassen können. Der Tod ist der Enteignung durch Experten zum Opfer gefallen – auch, weil wir uns unsicher fühlen und froh sind, wenn wir die Dilemmata an Expert*innen abgeben können. Das kann sich ändern, wenn Unsicherheiten und Ängste nicht länger tabuisiert werden müssen. Deshalb ist es wesentlich, dass die Ohnmachts- und Überlastungserfahrungen während der Pandemie thematisiert werden.

4. In Grenzsituationen- Nächstenliebe und assistierter Suizid

Denn es kommt ja eine weitere Herausforderung auf uns zu: Nach der Aufhebung des § 217 StGB zur Sterbehilfe durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26.2.20 braucht es eine neu gesetzliche Grundlage, über die der Bundestag bereits anhand konkreter Gesetzentwürfe debattiert. Klar ist: „geschäftliche „Sterbehilfeorganisationen“ sind nun auch in Deutschland nicht mehr verboten. Aber auch Ärzt*innen werden öfter mit der Erwartung konfrontiert sein, Sterbewillige zu unterstützen. Was bedeutet das für Pflegende, für Angehörige und Ehrenamtliche? Besteht die Gefahr, dass nun auch Sterben und Tod zur Dienstleistung wird – nach Qualitätsstandards normiert und entsprechend abrechenbar? In einem Gesundheitssystem, das durch Wettbewerb am Markt, durch Kennzahlen und DRGs gesteuert wird, ist mit wachsenden medizinischen Möglichkeiten längst auch das Sterben in den Sog standardisierter Versicherungsleistungen geraten – bis hin zur vorgesehenen durchschnittlichen Sterbezeit. Die Sorge, dass der Umgang mit dem Sterben unter einen ähnlichen Druck gerät wie der mit Schwangerschaften und Geburten , ist deshalb nicht von der Hand zu weisen . Die Debatten um die Pränataldiagnostik und deren Finanzierung sind nur ein Beispiel dafür.

Manche fürchten, dass die Möglichkeit der Suizidassistenz auch als „Aufforderung“ begriffen werden könnte, anderen „nicht zur Last“ zu fallen – oder als Erlaubnis, sich von den „Lasten“ einer alternden Gesellschaft zu befreien. Ob und wie der Schutz der Vulnerablen gelingen könnte, ohne den Alltag der Mehrheit zu gefährden, war ja schon während der Pandemie immer wieder Thema. In einer gemeinsamen Stellungnahme kurz nach Erscheinen des BVG-Urteil unterstrichen EKD und DBK deshalb einmal mehr die Notwendigkeit, Palliativversorgung und Hospizarbeit weiter zu fördern und auszubauen. Den assistierten Suizid in den Einrichtungen von Diakonie und Caritas lehnten sie ab: „Das Ermöglichen von Angeboten des assistierten Suizids in diesen Einrichtungen wäre mit dem Wesenskern unseres Einsatzes für das Leben nicht vereinbar“.

In einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schlugen die Theolog*innen Reiner Anselm, Isolde Karle und Ulrich Lilie am 11.1.2021 vor, einen professionellen assistierten Suizid auch in kirchlichen Einrichtungen zu ermöglichen. Die Kirchen sollten überlegen, „wie sie den vom Bundesverfassungsgericht gegebenen Spielraum nutzen wollen, um Suizide möglichst zu verhindern und gleichzeitig eine Suizidhilfe in gut begründeten Einzelfällen zu ermöglichen“. Entscheidend ist aus ihrer Sicht, „dass wir respektieren und akzeptieren können, dass auch unter guten palliativen Bedingungen Menschen in eine Lage kommen können, in der sie sagen: ‚Es ist genug’“. In solchen Situationen könne es „ein Akt christlicher Nächstenliebe sein, den Sterbewunsch anzuerkennen – und zwar auch dann, wenn man die Situation anders einschätzt“. Zugleich müsse der assistierte Suizid die Ausnahme bleiben. „Den Autor*innen ging es um individuelle Grenzsituationen, nicht um ein ‚Regelangebot‘ für alle, die des Lebens müde sind.“ Die Kirchen dürften aber sich diesen „komplexen und schwierigen Fragen nicht vorschnell durch moralische Prinzipientreue oder unter Verweis auf den Fortschritt der palliativen Medizin und Pflege entziehen“, schrieben sie.

„Wie könnte ein assistierter Suizid im kirchlichen Kontext überhaupt aussehen?“, wurde Isolde Karle am 1.2. 2021 in einem Spiegel-Interview gefragt. Müsste es eine verpflichtende Beratung geben wie etwa bei Abtreibungen? „Es könnte eine seelsorgliche Begleitung geben. Mindestens zwei Ärzte oder Ärztinnen sollten das Begehren prüfen, um Fremdbestimmung oder mangelnde Urteilsfähigkeit bei psychischen Erkrankungen und Demenz auszuschließen. Ein assistierter Suizid ist in der Praxis ein absoluter Grenz- und Ausnahmefall. Aber für den Ausnahmefall muss es klare Regeln geben. Davon würde auch das Arzt-Patienten-Verhältnis profitieren. Dann könnten beide offen und vertrauensvoll über Sorgen, Ängste und Sterbewünsche reden und diese überwinden. Bislang haben Ärztinnen und Ärzte oft Angst davor, weil keine Rechtssicherheit gegeben ist“, so Isolde Karle.

In jedem Fall geht es darum, gewachsene Beziehungen zu schützen- zu Ärztinnen und Ärzten, zu Pflegenden und Seelsorgepersonen und zu Angehörigen. „Die Kirchen in der Schweiz, die schon lange mit Sterbehilfeorganisationen leben“ so Karle, „versuchen, Suizidwillige aus der Isolation zu holen und das Gespräch mit den Angehörigen, das oft kompliziert geworden ist, wieder in Gang zu bringen. Für Familie und Freunde ist es oft schwer, mit einem Suizidwunsch klarzukommen. Manche haben Schuldgefühle, sind verletzt oder zornig. Gesprächsangebote können helfen – und führen manchmal sogar zu einer Revision des Suizidwunsches. Niemanden allein lassen – darum geht es. Deshalb, meinen Anselm, Karle und Lilie, sollten Einrichtungen auch denen verbunden bleiben, die trotz intensiver, zugewandter Seelsorge und hospizlicher Begleitung einen dauernden Sterbewunsch haben und am Ende den assistierten Suizid wünschen.

Verbundenheit geht über das Gespräch mit den Lebenden hinaus – in der Verbundenheit mit „unseren Toten“, die unsere Haltungen geprägt haben, für die wir ein Leben bei Gott erhoffen. Friedhöfe, Gedenk- und Erinnerungsorte erzählen davon. Pflegeeinrichtungen, Krankenhauskapellen und Hospize können dafür Raum geben. Sie sind zugleich Orte der Gemeinschaft und der Fürbitte. Für die Sterbenden, die Trauernden und auch alle, die mit ihren Sterbewünschen nicht zurechtkommen.

Vor allem in Kliniken und Hospizen, aber auch in den Einrichtungen und in der ambulanten Pflege sind Pflegende von den neuen Erwartungen an Ärztinnen und Ärzte mitbetroffen. Dabei gehört es ja zur Pflege, sich ganz auf die einzelnen Menschen in ihrer Angewiesenheit einzulassen – mit ihren Schmerzen, Ängsten und widersprüchlichen Gefühlen- und ihnen die eigene Würde widerzuspiegeln. „Pflegende versuchen bis zur Grenze der Selbstausbeutung diesen Kern ihrer Profession zu bewahren – unweigerlich zerrieben von der moralischen Dissonanz, die ihnen das Gesundheitssystem auferlegt“, hat Giovanni Maio geschrieben.[3] In einer Umfrage haben 92 Prozent der befragten Ärztinnen, Ärzte und Pflegende angegeben, dass sie den Eindruck hatten, Leid zu erzeugten, während sie Menschen helfen wollten. Noch kurz vor dem Ende gaben sie Sondennahrung, mobilisierten, beatmeten – immer mit dem Gefühl, gegen die Interessen der Patient*innen zu handeln. Eine der häufigsten Sorgen, die Patient*innen ihnen anvertrauen ,ist, nur noch zur Last zu fallen. Wenn ich nur noch Last bin, sagen sie, dann will ich lieber sterben. „Wie wir Krankenpflege betreiben, daran wird unser Christenstand offenbar“, heißt es in dem alten Diakonissenbuch des Kaiserswerther Verbandes. „Was macht es doch für einen Unterschied aus, ob jemand im Kranken einen „ Fall“ sieht oder von „Krankenmaterial“ redet, oder ob er im Kranken einen Stellvertreter Christi sieht“. Hier ist in alter Sprache gesagt, wonach sich viele Pflegende wie Angehörige sehnen.

Wenn Menschen sich gesehen und respektiert fühlen sollen – auch mit ihren Sterbewünschen – dann braucht es Offenheit, auch im Gespräch zwischen den Professionen. Erst im offenen Gespräch kann uns bewusstwerden, dass die meisten verschiedene Rollen in sich tragen: Neben der fachlichen Rolle die eigene Erfahrung als Tochter, Sohn, Angehörige. Die Erfahrung mit eigenen schweren Krankheiten. Im offenen, am besten im supervidierten Gespräch miteinander können unterschiedliche ethische Standpunkte zur Sprache kommen und ausgehalten werden – auch zum assistierten Suizid und dem Umgang damit in der Einrichtung.

Während die einen nämlich den „Dammbruch“ fürchten, wenn die erste Ausnahme zugelassen und bekannt wird, können sich andere nicht vorstellen, dass Sterbende die Einrichtung verlassen müssen, weil sie Sterbehilfe wünschen. Die persönliche Haltung zu diesen grundlegenden Fragen ist nicht nur durch professionelle ethische Prinzipien, sondern auch durch existentielle Erfahrungen geprägt. Im Hören aufeinander entstehen im besten Fall tragfähige Sorgenetze von Angehörigen, Freunden, Pflegenden und Ärzt*innen rund um die Sterbenden, in denen sich Sterbende gehört und gesehen wissen. Immer wieder erlebe ich: Wer Erfahrungen mit ethischer Beratung hat, wünscht sich deutlich mehr Angebote von Trägern und Verbänden.

Wie zu Beginn der Hospizbewegung läuft auch heute alles auf die Frage hinaus, ob wir Orte schaffen können, an denen man auf die Bedürfnisse der Patient*innen als Bedürfnisse ganzer Menschen hört- einen Raum, wo Menschen Respekt erfahren, wo ihre Würde gewahrt wird. Dazu gehören enge persönliche Kontakte zu Familien, Freunden und Nachbarn, die Beratung und Entlastung durch professionelle Pflege und Medizin, die Verwirklichung ästhetischer, kultureller und spiritueller Bedürfnisse. Damit ist nicht entschieden und lässt sich nicht grundsätzlich entscheiden, welcher Ort für die jeweilige Person der Beste ist. Auch wenn Corona gezeigt hat, dass die großen Langzeitpflegeeinrichtungen am stärksten gefährdet waren – die Probleme sind nicht gelöst, wenn wir Pflege und Versorgung stärker ambulantisieren und ins Quartier bringen.

Entscheidend sind die Verwirklichung der eigenen ethischen Werte und das Ernstnehmen der Selbstsorge. Annelie Keil spricht in dem Buch „Das letzte Tabu“ von „palliativer Selbstsorge“: „Sich der eigenen Lebenserfahrungen bewusst zu werden, sich im Sterben zusammen mit Menschen, die einem wichtig sind, dem Gelebten wie dem Ungelebten zuzuwenden, das ist die palliative Selbstsorge, die wir brauchen, um in Würde Abschied zu nehmen.“ Auf uns selbst zu achten, uns selbst ernst zu nehmen auch mit unseren Schmerzen, es uns gut gehen lassen auch in schwierigen Zeiten – das müssen wir ein Leben lang üben.

5. Das letzte Tabu – die Dinge ansprechen und in Ordnung bringen

Es ist erst wenige Jahre her, dass Annelie Keil und Hennig Scherf ihr Buch „Das letzte Tabu“ herausgaben. Ich war damals – 40 Jahre nach Beginn der Hopizbewegung – erstaunt, dass die beiden den Tod noch immer als Tabu bezeichneten. Heute, nach Corona, verstehe ich sie besser. In diesem Buch heißt es: „Der Tod ist in jeder Hinsicht unberechenbar und unvorhersehbar. Er verlangt inmitten der jeweils besonderen Situation die Bereitschaft, sich dem Geschehen offen zu stellen.“ [4] Welche Herausforderung das ist, haben wir während der Pandemie erlebt.

Auch das Thema assistierter Suizid lässt sich nicht abgelöst von den gesellschaftlichen Veränderungen bedenken. Die neoliberale Gesellschaft suggeriert eine Planbarkeit, die existenzielle Fragen wie Trost, Verzweiflung, Hoffnung ausklammert“, schreiben Andreas Heller und Reimer Gronemeyer in ihrem Buch „Assistierter Suizid“. „Es gehört zu den Eigenarten der Debatte, dass sie individualistisch orientiert ist.“ Deshalb ist es nötig, die Debatte auf eine breite Grundlage zu stellen, das Thema aus der Tabuzone herauszuholen und über die gesellschaftlichen wie persönlichen Bedingungen des Sterbens in unserer Zeit öffentlich wie privat zu sprechen. Über ein Geschehen, das die meisten erst dann erleben, wenn nahe Angehörige betroffen sind.

Die Schriftstellerin Gabriele von Armin hat ihren Mann nach einem Schlaganfall zehn Jahre gepflegt- obwohl sie ihn eigentlich hatte verlassen wollen. „Ich habe oft nachträglich, manchmal auch schon damals gedacht: Warum tue ich das eigentlich alles? Tue ich es für ihn oder für mich? Will ich, dass es ihm gut geht oder mir?“ Sie holte sich nicht nur die Hilfe einer privaten Pflegerin, sondern begab sich auch in Therapie, um sich selbst und ihrer Ehe noch einmal auf die Spur zu kommen. Fürsorge ohne Selbstsorge und Mitsorge lässt sich nicht lange durchhalten.

„Als er krank wurde und krank blieb, wurde es hohe Zeit für sie, nach dem Kind zu schauen“, schreibt sie in ihrem Buch „Das Leben ist ein vorübergehender Zustand“. Sie hatte das Kind dort liegen lassen in seiner Not, seiner Traurigkeit, seinem Zärtlichkeitshunger, seinem Alleinsein. Hatte es nicht aufgenommen bei sich, um es nachträglich zu erlösen. Den freundlichen Blick auf Menschen hatte sie dort, wo sie herkam, nicht gelernt. Auch nicht den freundlichen Blick auf sich. Den sie jetzt so braucht. In der nächsten Krankheit. Seiner Krankheit. Den freundlichen Blick auf ihn und auf sich. Und den Mut, Verwundbarkeit zuzulassen.“

Wie lernen wir mit dem Tod umzugehen? Wie fühlt sich das Sterben an und was passiert danach? In jüngster Zeit sind viele Bücher und Filme zu diesen Themen erschienen. Aber noch immer würden wir kaum bei einem gemeinsamen Abend mit Freunden darüber sprechen. Dabei geht es nicht nur um die Dinge, die wir nicht möchten, die unterlassen werden sollen, Dinge, die wir in der Patientenverfügung regeln können – es geht vor allem darum, was wir uns wünschen. Gerade wenn wir nicht mehr sprachfähig sind, ist es für die Pflegenden und Behandelnden sehr hilfreich, wenn sie um Vorlieben und Wünsche wissen.

„Diese Wochen waren die intensivsten in unserem gemeinsamen Leben – es war eine gute und wertvolle Zeit“, können manche im Rückblick sagen. Mit einem offenen Umgang mit Ängsten, mit fachkundiger Symptomkontrolle, mit Zuwendung, Sicherheit und respektvoller Pflege können wir erleben, dass Angst, Schrecken und der Wunsch nach Sterbehilfe oder Suizid kein Thema mehr sind oder jedenfalls zurücktreten. Damit das gelingen kann, brauchen Angehörige professionelle Unterstützung – und sie brauchen Zeit. Zeit zur Begleitung, Zeit zum Trauern, die ihnen Arbeitgeber, Gesellschaft, Familie gewähren müssen. Denn Sterbe- und Trauerbegleitung verlangt in unserer zunehmend fragmentierten Gesellschaft ein hohes Maß an Kommunikation und Absprachen.

Viele Familien geben ihr Äußerstes an Zeit und Energie, Partner, Töchter und Schwiegertöchter pflegen im Schnitt acht Jahre und landen am Ende oft genug in Burnout und eigener Krankheit. Diese Erfahrung von Überforderung und Alleingelassen sein hat Konsequenzen für den eigenen Umgang mit Altern und Sterben . Martina Rosenbergs Buch: „Mutter, wann stirbst Du endlich“, ein verzweifelter Tabubruch schon im Titel, zeigt, wie groß die Herausforderung ist. Was sich da anstaut, kann nicht erst in der Trauerbegleitung aufgearbeitet werden. Aber noch wagen es zu wenige, mit ihrer Verzweiflung an die Öffentlichkeit zu gehen. Dabei brauchen begleitende Angehörige und Freunde mehr Unterstützung von Politik, Einrichtungen und Diensten, aber auch von Kirche und Zivilgesellschaft. Sie brauchen Informationen und Netzwerke, finanzielle Ressourcen, bislang Wahlmöglichkeiten und auch pflegefreie Zeit.

Eine Untersuchung zeigt: Wo pflegende Angehörige sich in Gesprächsgruppen und Seelsorgeangeboten getragen wussten, fanden sie später oft den Weg in ein eigenes Engagement in Hospiz oder Krankenseelsorge. Inzwischen bieten diakonische Unternehmen, Hospizvereine und auch Kirchengemeinden „Letzte Hilfe-Kurse“ an, wo man an einem Samstag lernen kann, was wir über das Sterben und die kleinen Hilfemaßnahmen wissen sollten. Und Langzeitpflegeeinrichtungen arbeiten an einer palliativen Kultur – mit Mitarbeitenden aus allen Berufsgruppen, mit Ehrenamtlichen und Angehörigen.

Ehrenamtliche können eine entscheidende Rolle spielen. Für Bewohneri*nnen einer Pflegeeinrichtung wie für ihre Angehörigen kann es wichtig sein zu wissen, dass sie nach wie vor in einen größeren Lebenszusammenhang eingebettet sind- nicht zuletzt, wenn es um die Vorbereitung eines würdigen Abschieds, der eigenen Beerdigung geht. Bei Seelsorgekräften und Ehrenamtlichen ist vielleicht auch Raum, die oft unterdrückten Gefühle anzusprechen: Enttäuschung und Trauer, Hilflosigkeit, Wut und Verletzungen. Wie sonst soll es gelingen, sich auszusöhnen und „die Dinge in Ordnung zu bringen“?

6. Ein Schiff, das durch so viele Stürme gegangen ist

Charlotte Link erzählt in ihrem Buch „Sechs Jahre“ vom Besuch bei einem Pfarrer – einem Seelsorgegespräch, das bis zuletzt ein Geheimnis zwischen ihr und ihrer sterbenskranken Schwester bleiben wird. Denn kirchlich im konventionellen Sinne ist sie nicht. In diesem Gespräch geht es darum, dass es nicht die Ärzte sind, die über unser Leben entscheiden, sondern dass es – in aller Unbegreiflichkeit- Gott selbst ist. Diese letzte Abhängigkeit gelte es zu akzeptieren. Für Charlotte Link wird diese Erkenntnis zu befreienden Wende; eine neue Kraft sei damit in ihr Leben getreten, die immer wieder einmal spürbar gewesen sei.

„Sollte ein Schiff, das durch so viele Stürme gegangen ist, am Ende nicht gut in den Hafen segeln?“, hörte ich eine alte Nonne sagen. Und sollten nicht die, die dann wieder aufbrechen zur nächsten Fahrt, getröstet wissen, dass es diesen Hafen gibt, wenn ihnen die Stunde schlägt? Tatsächlich ist die Kirche ein Boot – geräumiger als das von Charon und mit der Liebe als Segel auf allen Weltmeeren zu Hause. Heute ist sie Teil eines bunten Flottenverbands. Beim Nachdenken über die Entwicklung einer neuen Care-Kultur ist mir klar geworden, wie zentral die Seelsorge in der Sterbe- und Trauerbegleitung ist – auch, als sie während der Pandemie fehlte. In Diakonie und Caritas versuchen inzwischen Selbsthilfegruppen an diesem Thema zu arbeiten. Es geht aber genauso um ethische Fragen- gerade bei unterschiedlichen Auffassungen. Da lässt sich in den Gemeinden an die guten Erfahrungen mit Ethikcafes in der Altenhilfe anknüpfen. An manchen Orten ist es während der Pandemie gelungen, Themen wie Verwundbarkeit, Hilflosigkeit, Angst und Angewiesenheit anhand alltäglicher Erfahrungen unter Moderation besprechbar zu machen. Vor allem geht es darum, die Türen zu öffnen, hinter denen das Sterben heute stattfindet, und darüber ins Gespräch zu kommen. Von der Bilderbuchausstellung im Kindergarten bis zum Ausstellungsbesuch mit der Senioren-WG muss das Gespräch hinaus in Quartier.

„Die Hospizbewegung hat einmal angefangen, das Undenkbare zu denken, um das Mögliche zu tun“, sagte neulich eine Hospizleitung „Sie hat einen Aufbruch bewirkt, der aus dem Gesundheitswesen hinaus in die Häuser führte und dann auch die Qualität im Gesundheitswesen selbst verbesserte. Heute habe ich manchmal den Eindruck, wir sind zu einer Fachabteilung im Gesundheitswesen geworden- mit hoher Qualität und eingespielten Teams. Aber jetzt, da mit Corona so vieles in Frage gestellt wurde, müssen wir wieder zu Bewegung werden.“

Vom Kindergarten bis zur Konfirmandenarbeit, vom Gottesdienst bis zur Ausstellungseröffnung könnte die Kirche das Thema verankern. Denn die Stärkung der Sorgekräfte beginnt früh – was in der hospizlichen Arbeit gelebt werden will, muss lange vorher eingeübt werden – und sie hat wesentlich mit dem Vertrauen ins Leben, auf Gottes Sorgekräfte zu tun.

Cornelia Coenen-Marx , Villigst 2022

[1]Thiessen, Barbara u.a.: Großputz! Das Gesundheitswesen nach Corona neue gestalten. Auf Care-macht-mehr.com 2020.

[2] Keil, Annelie, Scherf, Henning, Das letzte Tabu

[3]Maio, Giovanni, Werte für die Medizin, München 2015

[4]Keil , Annelie, Scherf, Henning, Das letzte Tabu- über das Sterben reden und den Abschied leben lernen, Freiburg 2016